2016.03.30

2016年1月下旬に日本ウミガメ協議会を訪問し、会長の松沢慶将さんに、ウミガメの保全に取り組む会の活動や最近の成果について伺いました。

『日本ウミガメ協議会』の活動内容とは

『日本ウミガメ協議会』が設立されたのは、1990年。松沢さんは「世界的にウミガメの減少が進み、その行方が心配されるようになってきた頃のことです」と話します。その後、1999年に特定非営利活動法人となりました。活動内容は、主にウミガメの保全活動や各地でのウミガメの調査や研究。さらには協会を通じてウミガメに関わる人と人が繋がるよう、取りまとめる役割も果たしています。「日本の砂浜で産卵し、太平洋を渡るウミガメの一生を知るには、日本全国、さらに言えば世界各地にいる人たちと協力しなければ、なかなかその生態はつかめません。一ヶ所だけの調査では分からなかったことでも、日本そして世界の情報を集約することで少しずつ全体像がつかめてきます。そのため私たちは、さまざまな人たちと繋がって協力し合うことで情報を一つにまとめ、そこから生態を少しずつ解き明かして研究を深めるというスタイルを取っています」と語ります。

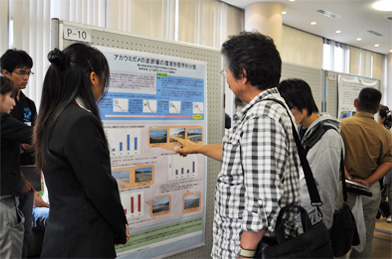

年に一度開かれる「ウミガメ会議」とは

活動の一つに、年に一度開かれる「ウミガメ会議」があります。これは「ウミガメの保護・調査活動が各地で展開されるようになり、一度ウミガメに関心を持つ人同士、情報交換をしようと集まったことがきっかけで始まりました」と松沢さん。会議は1990年、鹿児島市での第1回会議を皮切りに、これまで26回開催されています。「実際、日本で生まれたウミガメの子がどのように旅をしているのか、各地のいろいろな人の協力、研究によってようやく少しわかってきたことがあるくらいです。生態の解明が進めば、絶滅の危機から救う方法も見つけられるかもしれません。そのためには、日本全国、地域の人々の協力が欠かせません。そういった意味で年に一度のウミガメ会議で研究成果などを結集して、少しずつでも生態を解き明かせていけたらと思っています」。

これからの課題、目指していくこと

<1> 行政との連携~網にかかるウミガメを救え~

ウミガメを保護するためにはいろいろな課題がありますが、ウミガメが網にかかっておぼれてしまう事故を防止することもそのひとつ。このため、現在、水産庁や大学、そして漁師さんたちとも連携して、ウミガメだけが自力で網から脱出できるような脱出口の開発に取り組んでいます。実験は進み、実用化も近いというこの装置、1日も早い実用化とその普及が待たれます。

<2> 国際的な連携~アメリカ、メキシコ、韓国~

ウミガメの行動範囲は思いのほか広く、例えばアカウミガメは日本で産卵し、アメリカやメキシコなどで過ごすという生態があります。そのためウミガメ保全の問題は日本で保全・調査活動するだけではカバーできないことがたくさんあり、「現在は日本という枠を超えて、ウミガメが渡っていくアメリカやメキシコといった海外の国とも協力して保護活動を展開しています」と松沢さんは話します。『日本ウミガメ協議会』は、いまだ謎に満ちたウミガメの生態を解き明かすため、また守っていくために、日本だけではなく世界を視野に入れた活動に取り組んでいるのです。

ウミガメ保護に貢献しているタカラ・ハーモニストファンド助成先

-

(平成13年度助成)NPO法人 日本ウミガメ協議会

「一般市民と共にウミガメの保全に取り組む 」

」

-

(平成2年度助成)NPO法人 屋久島うみがめ館

「屋久島、永田、田舎浜におけるウミガメの産卵生態調査」