サステナビリティ

SUSTAINABILITY

田んぼの学校

⽥んぼの学校レポート

田んぼの学校レポート(2024年度)

第1回 <田植え編>日にち:2024年5月19日(日)/場所:京都府南丹市園部町の田んぼ

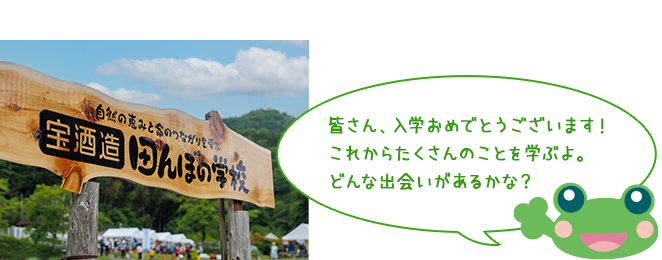

宝酒造「田んぼの学校」2024 開校!

京都府南丹市の里山で、2024年度「田んぼの学校」が開校しました。今年も里山に子どもたちの元気な声がこだまします。

「ばった組」「とんぼ組」「すみれ組」「たんぽぽ組」の4組に分かれ、20家族60人が入学されました。

第1回目となる「田植え編」は、あいにくの雨模様。パラパラと小雨が降り、ひんやりとした一日でしたが、田んぼにとって雨はうれしいもの。感謝の気持ちで田んぼへと向かいます。

自然観察

はじめに、田んぼの周辺を歩いて自然観察を行いました。みる・きく・においをかぐ・あじわう・さわるという5つの感覚を研ぎ澄ませ、田んぼをめぐる命のつながりを学びます。

水面には、たくさんのアメンボがスイスイ。水の中は、カエルやイモリが気持ちよさそうに泳いでいます。

あぜ道にはアザミやヘビイチゴ、ニガナなど、多種多様な植物が育っています。その一つ一つに足を止め、自然観察員がたくさんお話をしてくれました。

植青い実をつけたサンショウや、白い花を咲かせるスイカズラからは、爽やかな香りが。 「いいにおい!」と鼻を近づけてみたり、手でこすってくんくんと匂いを確かめてみたり。

自然観察員が用意してくれた水槽には、カエルやオタマジャクシのほか、カイミジンコやマツモムシ、ホウネンエビといった田んぼではよく見えなかった生き物たちもいました。白い泡は、ケロッ田の仲間であるシュレーゲルアオガエルの卵なのだとか。みんなは顔を近づけて夢中で観察。「カエルって本当にカエル泳ぎするんだ!」と新たな発見もあったようですよ。

シュレーゲルアオガエルの卵

トノサマガエルもたくさんいたね

田んぼの水を引く水路を辿って、山に入っていきます。ウグイスの鳴き声を聞きながら山道を歩くと、ガクや葉がネバネバしているモチツツジや、つまようじの材料になるクロモジなど、あぜ道では見かけなかった植物もたくさん生えています。

しばらくすると、コンクリートの壁に覆われたため池が見えてきました。田んぼに水を絶やさないよう、地域の人が大切に守ってきた場所です。山の栄養をたっぷり含んだ水が、雨が少ないときも変わらずに田んぼを潤すのです。

モチツツジ、きれいだね

森の奥にあるため池に到着

田植え

いよいよ田植えの時間です。まずは、これから植えるイネの長さをメジャーで測り、気温や水温と一緒にかんさつノートに書き込みます。

田んぼの大先輩である地元農家の皆さんが、実演しながら田植えのコツを教えてくれました。田んぼでの歩き方、イネの苗の持ち方、植え方を基礎から学びます。

土の感触がわかるよう、靴を脱いで靴下姿で田んぼに入ります。初めて体験するドロドロのやわらかい土の感触に「こわい!」「水が冷たい!」と叫ぶ子もいましたが、農家さんから教わった「つま先から入ってかかとから抜く」方法で一生懸命歩きます。

だんだんとコツをつかめてくると、スピードもアップ。どろんこになりながら、無事に田植えを終えることができました。

ふりかえり

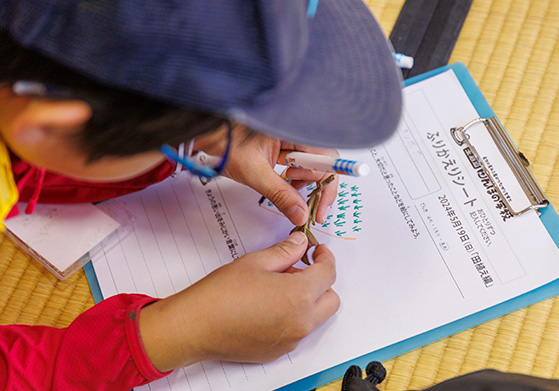

最後に、今日のできごとをイラストや言葉で「ふりかえりシート」にまとめ、みんなの前で発表しました。

「生き物や田んぼのことを知れて楽しかった」

「田んぼがこれからどうなるか楽しみ」

「たくさんの命のおかげでお米が食べられるってすごい」

発表した一人ひとりに、大きな拍手が送られました。

この日の授業は、これで終了です。 かんさつノートに「ケロッ田スタンプ」を押してもらって、みんな帰路につきました。