〜タカラ・ハーモニストファンド設立40年〜 自然環境保全の推進にいち早く取り組み、サステナビリティ活動を続ける宝グループ

2025/07/29

<目次>

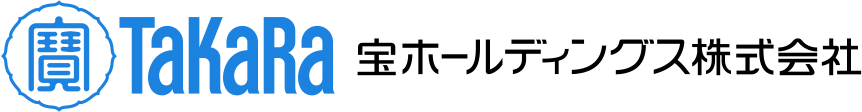

サステナビリティ推進室と宝グループOBを取材する

-

「自然との調和を大切に、発酵やバイオの技術を通じて人間の健康的な暮らしと生き生きとした社会づくりに貢献します。」(※)

これは、今では当たり前のように耳にする「サステナビリティ」という言葉がそれほど使用されていない1985年に、宝グループが制定した企業理念である。「サステナビリティ」という言葉は、当社グループ企業理念制定の2年後である1987年に「環境と開発に関する世界委員会(ブルントラント委員会)」が発表した報告書『Our Common Future』において提唱され、1992年に開催された「地球サミット」で世界的に広く認知されるきっかけとなった。さらに、2015年に国連で「SDGs(持続可能な開発目標)」が採択されたことで、「サステナビリティ」は地球の未来を考える上で不可欠な言葉・取り組みとなった。

宝グループでは、穀物や水、微生物といった自然の恩恵を受け事業を行っていることから、いち早く地球環境の保全と事業活動の調和を重要な課題として位置付けている。1970年代から環境問題への取り組みを開始し、1985年、企業理念の制定に合わせて立ち上げた、自然環境を守る活動や研究を助成する『タカラ・ハーモニストファンド』(以下、ファンド)は、今年で40周年を迎えた。今回は宝グループのサステナビリティを推進する部署(サステナビリティ推進室)に所属し、ファンドの事務局を手がける黒川次長と担当者の井上課員、そしてファンドの運営等広く環境活動に携わってきた宝ホールディングスOBの中尾氏に、これまでの多様な取り組み、そしてこれからの展望などについて取材した。

※現在の宝グループの企業理念。1985年に企業理念を制定し、2001年に現在の形に改定した。

サステナビリティ活動の原点となった『カムバック・サーモン・キャンペーン(1979年)』

-

高度成長期、日本では急速な産業化が進む一方、公害問題などが社会課題として表出した。1970年代には、環境保全への注目が高まり、宝グループはいち早く自然環境保全を重視し、取り組みをスタートさせた。プロジェクトとして一つの大きな原点となったのが、1979年に北海道で行われた『カムバック・サーモン・キャンペーン』(~1991年)だ。その内容について、サステナビリティ推進室の黒川次長に訊いた。

「当時宝酒造の工場があった北海道・札幌に、母なる川と呼ばれる豊平川があります。豊平川にはサケが棲息していましたが、1953年を境に姿が見えなくなり“幻の魚”とまで言われるようになってしまいました。そこで立ち上がったのが市民の方々で、『豊平川にサケを!』を合い言葉に“さっぽろサケの会”が発足しました。その取り組みを知った宝酒造もすぐに、地域の方々と手を組んでこの活動を応援して豊かな自然を取り戻そうと立ち上がったのです」(黒川)

宝ホールディングス株式会社 サステナビリティ推進室 次長 黒川 修司子どもたちを含む地域の方々が1,000名ほど集まり、全員でサケの稚魚を放流。当時の宝酒造は、北海道限定の宝焼酎「純」のキャンペーン・記念ボトルの販売や募金活動に加え、活動の啓発を広告に取り入れるなど、認知の拡大にも務めていった。

カムバック・サーモン・キャンペーンの新聞広告とポスター稚魚を放流してから2年目となる1981年秋。北海道のサケ漁は豊漁となっていたが、豊平川は期待をよそにいまだ静かだった。しかし、同年10月5日午前9:00のこと。豊平川で待ちに待ったサケ第一号が発見され、豊平川は大きな歓声に包まれたという。

「この成功は本当に大きなものだったと思います。その証拠に『豊平川に続け』とばかりに日本各地の川、さらにはカナダをはじめ世界にもこの活動が広がっていったのです。宝グループとして、自然環境保全への取り組みの先駆けとなりました」(黒川)

自然との調和を大切に、環境保全活動を推進する宝グループ

-

宝グループがこれまでに行ってきた自然環境保全や社会貢献活動について、引き続き黒川次長に訊いた。

「私は1998年入社なのですが、その頃から宝酒造は環境への意識が高い企業だと感じていました。地域の海岸から空き缶をなくそうという想いで取り組んだ清掃活動『TaKaRaクリーンcanウォーキング』(1991~2002年)などにもたくさんの社員たちと一緒に参加しました。みんなでお揃いのTシャツを着て地域を清掃するのですが、とてもやりがいを感じたことを覚えています。また“焼酎のはかり売り”や環境性と利便性を同時に高めた“パウチパック”の開発・採用、さらにはCO2削減に向けた『ベロタクシー』への協賛(2002~2015年)や、環境教育教材『リサイクルロード』の発刊など、多様な取り組みを積み重ねています」(黒川)

TaKaRaクリーンcanウォーキング

焼酎のはかり売り/ベロタクシー/リサイクルロードこれまでのさまざまな取り組みの中でも、現在も長く続くものも多いという。

「環境NPO協力のもと実施する自然環境保全を学ぶ『田んぼの学校(2004年~)』や、廃棄物問題などを考える『エコの学校(2012年~)』は、今も続く人気のオリジナルプログラムです。『田んぼの学校』では、毎年田植えから収穫まで1年を通じて自然の恵みや命のつながりを親子で体験していただいています。最初は虫や泥を苦手にしていたお子さんも、回を重ねる毎に積極的に楽しんでくれて、自然の魅力や大切さを体感いただける貴重な機会を提供できていると思います」(黒川)

宝酒造『田んぼの学校』今では当たり前となったサステナビリティ活動だが、その中で、宝ホールディングスOBで現在も自然環境保全に関する活動を推進している中尾氏に当時の活動の苦労等を聞いた。

「当時は、酒類業界の競争激化や、社会的に環境活動に対する理解が徐々に高まりをみせる中、社内外のステークホルダーに対し、毎年、同じことを繰り返すだけではいけないという意識のもと、宝の環境活動を理解してもらえるよう努めました。そして、活動に参加していただいた方には、その活動を通じてファンになってもらえることを心掛け、環境活動を継続できるように知恵を絞りました。例えば、田んぼの学校では、ただ田植えだけをやるだけではなく、参加者向けに宝製品の調味料の勉強会を実施したり、外部の環境関連の賞に応募し、客観的な評価を受け、その評価を社内へフィードバックするなど、活動の意義を伝えることで、理解が得られるよう工夫しました」(中尾氏)

宝グループOBで、現在は公益財団法人京都市環境保全活動推進協会で

経営改革監を務める中尾 雅幸氏こうしたさまざまな環境保全活動を実施する中で、現在も続く取り組みのひとつが、『タカラ・ハーモニストファンド』だ。

40年にわたりサステナビリティ活動を支援・助成する『タカラ・ハーモニストファンド』

-

2023年の入社以来サステナビリティ推進室に所属する井上課員に、1985年の企業理念の制定と同時に組織された『タカラ・ハーモニストファンド』について訊いた。

「日本各地ではさまざまな自然環境保全活動が行われているものの、特に資金面で苦労している方々が多くいらっしゃることがわかり、『タカラ・ハーモニストファンド』をスタートさせました。北から南まで日本全国いろいろな団体や個人の方から、毎年130件ほどのご応募をいただいています。助成先を決定する運営委員の先生方をはじめ、多くの方に賛同や支援を得ながら40年にわたって継続してきました」(井上)

1985年のパンフレット

宝ホールディングス株式会社 サステナビリティ推進室 井上 麻奈美毎年複数の助成先が選定されるが、そこにはいくつかのポイントがあると井上課員は話す。

「企業理念にも掲げる『自然との調和』を大切にしながら、フィールドワークなどの実践的な活動や、派手さはないけれど未来の地球、特に日本の豊かな自然環境を守るための研究や活動を行っている方々を助成しています。資金面での助成のメリットはもちろんですが、『研究や活動をサポートしてもらえて嬉しい』や『自分たちの地道な活動を認めてもらえたことで自信に繋がった』といったお言葉をいただき、私たちとしても非常に意義を感じています」(井上)

中尾氏は、2007年に環境課長として着任し、その後14年にわたって『タカラ・ハーモニストファンド』を運営した当時の想いをこのように話す。

「全員で前向きに取り組んでいましたが、もちろん苦労もありました。一番の課題は資金の運用面でした。私が赴任した際にはファンド立ち上げ時と比べ金利が異なり、ファンドを続けるために銀行や関係者と折衝するなどしました。その他にも、ファンドの意義や貢献度を社内外にきちんと発信し、周囲の理解やたくさんの方々の協力を得ながら運営してきました」(中尾氏)

苦労してきた一方で、助成先との関係性も構築してきたという。

「2016年に助成先を訪問取材してレポート記事をWebサイトに掲載(※)することを始めました。助成先訪問のきっかけは、いい取り組みなのに活動している人の高齢化が課題になっている団体が多いという話を耳にしたことでした。その中で、活発に取り組みを発信していたり、世代交代もうまくいっている団体を取材することで、他の活動のモデルケースになり得ると思いました。また、取材した助成先自身にとっても活動が取り上げられることでモチベーションにもつながると考えたからです。現在も助成先訪問が続いていることは嬉しく思っています。

助成先の皆さまと繋がるほどに、これまでたくさんの苦労をされてきたことを知りました。さらに、このファンドが資金面のみならず、活動を評価してもらえたことへの喜びにつながっているというお声もいただき、幅広い貢献ができていることを実感しました。『タカラ・ハーモニストファンド』で生まれたたくさんの絆は、財産です。やはり自然環境保全の取り組みというものに、ゴールはありません。今後も継続させていくべき取り組みだと、強く思っています」(中尾氏)

※「助成先訪問」Webサイト

https://www.takara.co.jp/environment/fund/harmonist_fund/pickup/

『タカラ・ハーモニストファンド』に寄せられた声

-

『タカラ・ハーモニストファンド』の助成先は、これまでに432件(2025年現在)件。日本全国さまざまな場所で活用されている。ここでは助成を受けた方、さらにファンドの運営委員長で元環境事務次官を務めた八木橋氏からのコメントを紹介する。

■第1回(1986年度)※1985年のファンド設立翌年度から助成開始

研究者として助成を受けた当時から40年を超えた活動を継続

京都淡水魚研究グループ 片野 修さん

1986年当時、京都大学の学生を中心とした京都淡水魚研究グループは、天然記念物アユモドキの調査に取り組んでいました。水路での調査には多くの手間と費用が必要で、本ファンドに応募したのを覚えています。この活動で干上がる水路から稚魚を救出し、合計100尾のアユモドキを確認しました。その結果、地域の魚類群集の実態が明らかになり、成果は日本生態学会誌や魚類学雑誌にも掲載されました。

現在、アユモドキは水路の干出で姿を消しましたが、生態系は豊かな魚類を保ったまま維持されており、再導入の可能性も検討されています。私やグループの他のメンバーは助成を受けた当時から40年以上研究者として活動しており、日本の淡水魚研究への貢献を目指しています。

■第40回(2025年度)

トキが再び舞う風景を目指し、調査体制の強化や自然観察会、普及啓発活動を推進

特定非営利活動法人 いしかわ生物多様性ネットワーク理事長 上野 裕介さん

能登半島の「里山里海」は、豊かな生態系と人の暮らしが共に息づく、日本の原風景です。2024年の地震と豪雨は、その自然に深刻な影響を与えました。私たちは石川県の生物多様性を守り、未来へつなぐため、「生きもの版住民台帳」の整備や希少種の保全、市民参加型の生物モニタリング、環境教育、そして保全に携わる人々を結ぶネットワークづくりに取り組んでいます。ファンドの助成金は、自然環境を記録・共有し、復興に活かすための調査体制の強化や、スマートフォンのAIアプリを活用した市民調査、自然観察会、普及啓発イベントに活用します。特に、子どもたちが自然とふれあい、地域の未来を考えるきっかけとなる場づくりを大切に、復興の象徴として期待される「トキの野生復帰(2026年夏予定)」を目指し、活動を進めていきます。

■運営委員長 八木橋惇夫氏からのメッセージ

贈呈式での様子『タカラ・ハーモニストファンド』には、里山の保全活動や環境教育、絶滅危惧種の保護など、全国各地で多様な取り組みを行う団体・個人から毎年多くの応募が寄せられています。運営委員会は異なる専門分野の委員から構成されており、応募内容のすべてに目を通し、丁寧に審査し、厳正な選考を経て助成先を決定しています。どの取り組みもその熱意と行動力に深く感銘を受けてきました。中でも、本ファンドでは環境保全に対する実践的な取り組みや、次世代に豊かな自然を継承する意欲的な活動を選ぶようにしています。

自然環境の保全、自然との共生は私たちの暮らしや未来にとって欠かせないテーマです。現在まで40年にわたりこの取り組みが継続されてきたことは、運営委員としても大きな意義を感じています。未来を担うこどもたちに、四季折々の自然や生物多様性に富んだ日本の環境を残していく活動が、今後も広がり続けることを願っています。

“これまで”を見つめながら、“これから”を見据える

-

まだサステナブルという言葉が一般化する前から、自然環境保全に関する取り組みや支援を行ってきた宝グループ。最後に、これからの展望や今抱いている想いなどについて、それぞれの目線で語ってもらった。

宝ホールディングス本社のロゴマークの前で「宝グループは、社会的に見ても早い段階で環境活動を推進する部署が立ち上がり、現在は『サステナビリティ推進室』としてより専門的で幅広い活動を推進しています。私が在籍していた頃にはできていなかったことがどんどん実現され、とても心強く思っています。

『宝は田から』と謳っていますように、水や米など自然の恵みを活かして事業活動を行っており、昔から自然との調和を大切にしています。これまでも一企業単体の活動ではなく、外部の多様な方々と手を組むことで環境・社会貢献への活動をしてきました。これからもいろいろな人と連携して、子どもたちに自然のありがたさや魅力を知ってもらうような活動を継続してほしいと願っています」(中尾氏)宝グループでは、2020年に「宝グループ・サステナビリティ・ポリシー」、2021年には具体的な中長期目標である「宝グループ・サステナビリティ・ビジョン」を策定し、目標達成に向けた活動を進めている。

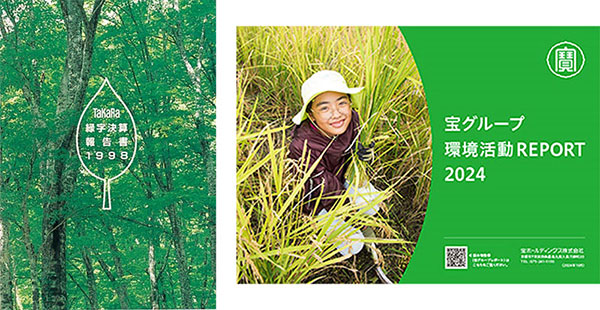

「私は現在、グループ会社全体のCO2排出量の算定や、気候変動に与える影響など、1998年に時代に先駆けて制作した『緑字決算報告書』を引き継ぎさらに進化させる形で『環境活動REPORT』の作成や、サステナビリティ情報開示の業務を担っています。サステナビリティというと堅い、難しいとったイメージがありますが、なるべくやさしく、分かりやすく伝えていくことを心がけています。

また『タカラ・ハーモニストファンド』を通じて、いろいろな団体や個人で活動する人との出逢いもあり、個人的にも学びや興味がとても広がっています。これからも日本全国の自然環境保全に少しでも多く貢献していきたいと思っています」(井上)

黒字・赤字に対して地球環境に関する収支を“緑字”として社外へ発表した『緑字決算報告書』(左)、

現在は『環境活動REPORT』(右)「今の業務に携わり、これまで先輩方が重ねてきた環境・社会貢献活動が今のサステナビリティ活動に繋がっていることを体感しています。時代や世の中のニーズに合わせて取り組みを広げ進化させていくことも大切ですが、特に『タカラ・ハーモニストファンド』など、地道な活動をコツコツと継続させていくことが重要だと思っています。その意味で、サステナビリティ推進室としては、新たな取り組みに加え継続させていくための体制づくりも責務だと思っています。宝グループは世界各地で事業を展開していますので、これからもいろいろな場所で現場の仲間たちと協力しながら、事業活動を通じた社会課題の解決に貢献していきたいと考えています」(黒川)

サステナビリティ活動に明確なゴールはなく、常に“今”がスタートラインとなる。積み重ねてきた実績や想いを受け継ぎながら、事業のさまざまな場面で生物多様性や自然環境の保全へのチャレンジを続けていく。

【関連Webサイト】

◆宝ホールディングスのサステナビリティ

https://www.takara.co.jp/sustainability/

◆タカラ・ハーモニストファンド

https://www.takara.co.jp/environment/fund/