限りなくピュアなアルコールにおいしさを加える、

“一滴の絵の具「樽貯蔵熟成酒」”を造る「黒壁蔵」を訪ねる!

2025/03/25

<目次>

宮崎県にある宝酒造の工場「黒壁蔵」のものづくりを取材する

-

前回の松戸工場を取材した記事『「宝焼酎」のおいしさを支える“真っ白なキャンバス”とは。限りなくピュアなアルコールづくりへのこだわりを探る!』をご覧いただいただろうか?

松戸工場で生みだされた“真っ白なキャンバス”と表現される限りなくピュアなアルコールに、“一滴の絵の具”と言われる手間ひまをかけて造った「樽貯蔵熟成酒」が出逢い合わさることで、「宝焼酎」ならではの美味しさが完成する。

その味の決め手となる樽貯蔵熟成酒を造っているのが、宮崎県高鍋町に立地する、宝酒造の工場「黒壁蔵」だ。樽貯蔵庫の外壁が黒いことにその名が由来する「黒壁蔵」には、半世紀近くにわたって磨かれてきた技術によって生みだされた数多くの樽貯蔵熟成酒が貯蔵されており、「宝焼酎」を造るうえで欠かすことができない重要な場となっている。

今回はそんな『黒壁蔵』のものづくりを取材した。

黒い外観が特徴の宮崎県高鍋町にある宝酒造「黒壁蔵」

技術はもちろんのこと、一つひとつの工程を“和を以て”チームで繋ぐこと。それがおいしい酒づくりの秘訣

-

宝酒造の焼酎づくりを支えているのは、長年にわたって培ってきた蒸留技術。既成概念に捉われず、失敗を恐れず、チャレンジし続けた歴史は、現在の技術者に継承されている。

1993年に入社して以来30年を超えて酒づくりを手がけ、そのうち20年近い時間を「黒壁蔵」での焼酎製造に関わってきた生産課 次長の副島 幹に、まずは「黒壁蔵」の歴史について訊いた。

「黒壁蔵は東に日向灘、北に尾鈴山を望み、温暖で穏やかな気候が特長の場所に位置します。元々は1938年に国営アルコール工場として発足しましたが、今から70年ほど前の1952年に宝酒造『高鍋工場(2004年に『黒壁蔵』に名称変更)』としてスタートしました。発酵や蒸留、熟成・貯蔵やブレンドなど、こだわりのものづくりを代々受け継ぎながら、お客様に喜んでいただける多彩な焼酎を造り続けています」(副島)

「黒壁蔵」 生産課 次長の副島 幹「黒壁蔵」で造られる樽貯蔵熟成酒は、松戸工場で造られた“真っ白なキャンバス”に対して、“一滴の絵の具”と表現される。

副島は“真っ白なキャンバス”と“一滴の絵の具”について、このように語る。「“真っ白なキャンバス”とは、連続蒸留で不純物を極限まで取り除いた高水準のピュアなアルコールです。言葉で表すのはとても難しく、そのピュアさから“無味無臭”と表現されることもありますが、私はほのかに甘みを感じ、そのもの自体が非常においしいと思っています。ベースとしてレベルが高く、我々はそこに樽貯蔵熟成酒で味付けをしていくという使命を担っています。まさに、白いキャンバスに彩を加える、一滴の絵の具という感じですね。責任はとても重いと実感しています」(副島)

そのこだわりの“一滴の絵の具”を生みだす「黒壁蔵」の約90名の社員を代表して、生産課の山田淳司と井原僚介にこだわりなどについて話してもらった。山田はこう語る。

「私は個人的にお酒が大好きだったこともあり、2017年に宝酒造に入社しました。入社後6年ほど焼酎の商品開発業務に携わり、現在は『黒壁蔵』で原料を酵母により発酵させアルコールを含むもろみを製造する『発酵』プロセスの生産管理業務を担っています。

発酵は『黒壁蔵』での重要な初期工程で、まずは原料の精査から始まります。甲類焼酎に使用する樽貯蔵熟成酒の原料は、主に大麦とトウモロコシです。原料の善し悪しは味に大きく影響を与えるため、色や香り、想定していないものが混ざっていないかなどを日々細かくチェックしています。酵母を投入し発酵開始後は、発酵の進行状況確認のため毎日成分分析を実施し、次の『蒸留』へと繋ぐまで、高品質を維持しながらの生産管理を徹底しています」(山田)

「黒壁蔵」 生産課の山田 淳司そうして、次なる工程『蒸留』へと受け継がれてゆく。2022年入社の井原に、その工程について語ってもらった。

「私は主に『蒸留』を担当しています。ベテランの先輩方から一般的な蒸留理論を学び、過去の運転記録を調べて最適な条件を検討することで、前工程の発酵からの良さをさらに引き出す製造に取り組んでいます。

また連続蒸留は常に留出するアルコールが変化するため、温度や蒸気量などの運転条件をつきっきりで監視して微調整をすることで、狙い通りの品質になるよう注力しています」(井原) 「黒壁蔵」 生産課 の井原 僚介

「黒壁蔵」 生産課 の井原 僚介若手・井原の話を聞いた上司でもあり先輩でもある副島は、自身が先人に言われた言葉を大事に共有していると教えてくれた。

「技術や知見の積み重ねや進化、それから毎日の高いレベルでの管理というものは、当たり前のベースとなるものです。そこからさらにおいしいお酒を造る秘訣とは、『和を以て工場を運営すること』と教わり、その想いを今も大切にしています。自分たちが納得しながら、笑顔で酒を造ること。それが本当の良い酒に繋がるんですね」(副島)

貯蔵庫での管理のみならず、樽そのものを自分たちで管理・加工し安定した品質を叶える

-

樽貯蔵で使用されるすべての樽を自分たちの手で管理・加工する『発酵』や『蒸留』の工程を経ると、次は『樽貯蔵』のプロセスとなる。

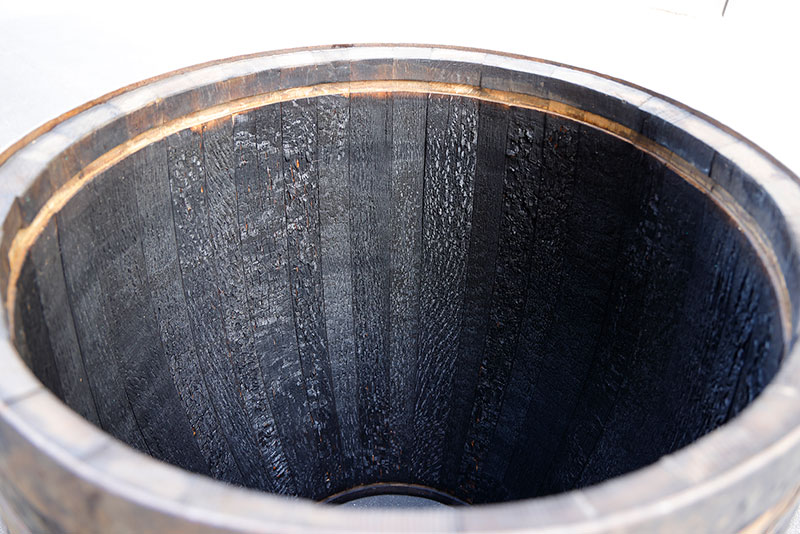

この樽貯蔵とは、時間をかけて熟成させることでゆっくりと樽材の成分がお酒に溶け出し、豊かな味わいや芳醇な香りが生みだされてゆく大事な工程だ。『樽』の一つひとつが個性的な樽貯蔵熟成酒を造る決め手となるため、とても重要なアイテムとなっている。ここにも試行錯誤の物語があったという。副島は語る。「『黒壁蔵』の歴史の中では、常に自分たちの経験値を上げて、品質のばらつきをなくすことを追求してきました。すべての工程に工夫を凝らしていますが、2013年に自分たちの手で新設した『樽加工場』は大きな進化をもたらしました。品質を安定させるために試行錯誤を繰り返すうちに、品質のばらつきの大きな原因の一つが『樽』にあると突き止めたのです」(副島)

樽の善し悪しがお酒の質や味に大きく影響することから、「黒壁蔵」の敷地内に樽専用の加工場を設え、自分たちの手で樽の管理・加工、リペアを手がけるようになった。それによって、品質の安定に大きく繋がったという。井原はこう語る。

「樽そのものが生き物と思うくらい常に変化があり、それだけ予測も難しいんです。同じ場所で同じ種類のお酒を樽貯蔵しても、成分の出方やお酒の熟成具合は一つひとつ異なり、樽によって個性があります。一定の品質を保つためには、自分たちで樽の管理・加工をすることがとても重要で、この加工場の存在は現在とても重要なものになっています」(井原)

樽加工場で行われる『焼成(チャー)』も、安定的な品質を保つための重要な工程だ。

ここで聞きなれない『焼成(チャー)』という作業について説明しよう。

樽は、長年使用すると木の成分が酒に移りにくくなる。そのため、樽内部を削った後に焼き入れし、焦がすことで樽を復活させる。これが『焼成(チャー)』と呼ばれる作業だ。

「黒壁蔵」の樽加工場で行っている、焼成(チャー)の様子をぜひご覧いただきたい。

「チャー」と呼ばれる焼成を行うことで、樽材の成分が熱分解し、樽貯蔵中の色調や香りの変化につながる『焼成(チャー)』の後は、最後、「鏡板」と呼ばれるアメリカンホワイトオークでできた円形の板をはめ込み組み立てていく。樽と鏡板との隙間は天然素材(ガマ)で漏れ止めを行い、タガと呼ばれる金属の輪で締め付けることで樽が完成する。

職人技が光る細部まで精度高く仕上げられた樽は、「宝焼酎」のおいしさには不可欠な存在となっているのだ。一つひとつ個性を持つ樽に詰められたお酒は、6つある樽貯蔵庫にてじっくりと熟成される。そして日々、的確な管理や確認作業が徹底され、それぞれの個性を持った“一滴の絵の具”が造られているのだ。

樽は一つひとつ厳しく管理され「貯蔵庫」で熟成される

ハードとソフトの両面の進化で、これからもおいしい焼酎をお届けしていく

-

このようにして黒壁蔵で造られた“一滴の絵の具”は、松戸工場で造られた“真っ白なキャンバス”とブレンドされ、「宝焼酎」としてお客様の笑顔をつむいでいくことになる。「宝焼酎」として商品化するにあたっては、機械やコンピュータだけでは測れない、“人”による最終品質チェックを行う。

それが、『官能評価』だ。井原はこう語る。「私たちは毎日『官能評価』を行うなど訓練を積んでいます。これら経験と感覚を活かして、味や色、口当たり、香りなど細かな違いを見極めています。香りと一言で言っても、口に含む前、口に含んだ瞬間、飲んでから、そして余韻など、細かく違いを感じています。そうすることで、おいしくて、確かな品質の商品をお届けすることができるのです」(井原)

感覚を研ぎ澄ますため毎日欠かすことなく官能評価を実施しているこのように黒壁蔵では知や技を育み継承することで、味を守り進化させ続けているが、設備などのハード面も変化と進化を重ねている。山田は語る。

「2004年に『黒壁蔵』という名称に変更し、設備強化を行いました。壜ラインの導入や紙パック詰口の開始、さらに先ほど紹介しました樽加工場の新設や、温度変化が少なく熟成に適した一刻者専用の石蔵の新設、最近では環境に配慮しながらの酒づくりを考えて、大規模な太陽光発電設備を導入したりと、ソフト・ハードの両面を進化させながらおいしい酒づくりを行っています」(山田)

「黒壁蔵」では、2025年1月に総パネル面積約10,000平方メートルにおよぶ太陽光発電設備を導入。2月より、使用する電力を環境配慮型プランに切り替え、工場内での使用電力を実質再生可能エネルギー由来100%化した。これに加えて1月より、蒸気ボイラーの燃料を重油から環境負荷が低い液化天然ガス(LNG)に転換し、合計で年間約3,579トン、約40%(2023年度比)のCO2排出量を削減。環境に配慮しながらの、おいしい酒づくりを実現しているのだ。

2025年1月に導入した太陽光パネル黒壁蔵において酒づくりに携わる全員で「和」を大切にしているだけあって、笑い声が響く和気藹々とした取材となったが、最後にオススメの宝酒造商品について訊いた。

「オススメは「純」の35%ですね。ソーダ割りが特に好きで、すっきりしているが飲みごたえがあり、ほのかな甘みもあって飲み飽きず、ソーダ割りとの相性は抜群です」(井原)

「僕のお気に入りは、『タカラ「焼酎ハイボール」ドライ』です。ストレートな味わいで、伝統のある“焼酎ハイボール”を追求したキレ味抜群で爽快な辛口酎ハイです」(山田)

「私はなんと言っても、『レジェンド』ですね。1989年発売と歴史のある商品ですが、若い頃この商品専用の樽貯蔵熟成酒で試行錯誤したことがあり、とても思い入れが深いです。多様な樽貯蔵熟成酒を20%絶妙にブレンドしていますので、水割りやソーダ割りも良いですが、ぜひそのまま味わっていただきたいです」(副島)

「樽貯蔵熟成酒」を使用した主な宝酒造商品多彩な焼酎を味わい楽しむことも、そして、とことんこだわって造ることも心から愛するチームのメンバーたちが、これからもさらにおいしさを追求していくという。

「開発や工場の現場、全員が繋がっていてワンチームです。細部にこだわって、何手間も加えて、これからもおいしい焼酎をお届けしていきます」(副島)

焼酎を造ることも飲むことも大好きと笑顔を見せる、

(左から)井原、副島、山田