2016.03.30

(シオマネキ)

(シオマネキ)

干潟は生命の宝庫

干潟に行けば、たくさんの生き物たちと出会うことができます。様々な貝やカニ、ゴカイなどの底生生物、更にはオサガニやシオマネキ、トビハゼ、ムツゴロウといった干潟特有の生き物まで思いのほかたくさんの生き物が生息しています。また、シベリアや東アジア、オーストラリアなどから、さまざまな渡り鳥がやってくることでも知られています。

このように干潟には、魚や貝などの大事なすみかとして、また渡り鳥などの中継地や越冬地としての役割もあり、たくさんの生き物が関わっています。

コメツキガニ

コメツキガニ ハクセンシオマキ

ハクセンシオマキ カワザンショウ

カワザンショウ ヤマトオサガニ

ヤマトオサガニ トビハゼ

トビハゼ ムツゴロウ

ムツゴロウ コアジサシ

コアジサシ コアジサシの卵

コアジサシの卵 ダイシャクシギ

ダイシャクシギ ハマシギ

ハマシギ オオソリハシシギ

オオソリハシシギ オナガガモ

オナガガモ

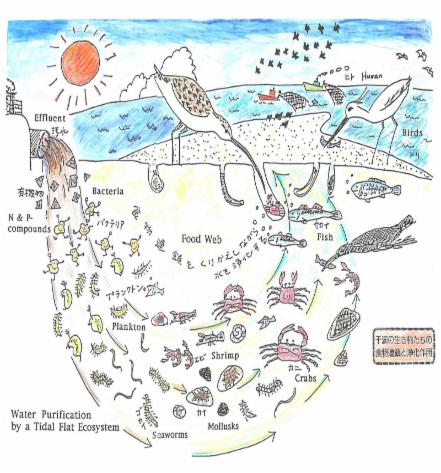

干潟がもたらす大きな恵み

ではなぜ、干潟にはたくさんの生き物が住んでいるのでしょう?

干潟は、潮が引いたとき(干潮)にあらわれる遠浅の浜で、潮が満ちてくる(満潮)と海水に覆われて見えなくなってしまいます。干潟は立地や形成の仕方によって、「河口干潟」、「前浜干潟」、「潟湖干潟」など、いくつかのタイプに分けられ、干潟により生息する生き物の種類に違いがありますが、いずれの干潟でもたくさんの生き物が観察されます。

干潟は浅いので、日光が良く届き、酸素も大気から十分に供給されます。また、河口干潟などでは、河川を通じて上流の陸地から豊富な栄養塩(窒素やリンなど)が運ばれてきます。干潟には生き物に必要なもの(=日光、酸素、水、そして栄養)がすべて豊富に揃っていることがわかります。

このため、植物プランクトンや微細な藻類が多量に生息し、これらを二枚貝やゴカイなどの底生生物が食べて増えることで、魚や鳥などの重要な餌場となります。このようにして、干潟には多様な生物相が形成されます。

埋め立てられる干潟、その保全活動

ただ、干潟に続く平野部は古くから人の活動拠点となりやすく、大きな街ができる条件と合致しています。このため、隣接する干潟は埋め立てられ陸地にされてしまうなど、失われやすい宿命を負っています。実際、高度成長期には工業用地として次々と埋め立てられ、全国で4割もの干潟がなくなったといわれています。何の対策も取られずに手をこまねいていると、ますます干潟が失われていくことでしょう。

このため、干潟やその周辺を守るための地道な取り組みが各地で行われています。

タカラ・ハーモニストファンドでは、干潟の保全活動等に取り組む下記の団体への支援を行ってきました。これらの団体のホームページでは、干潟や干潟に生息する生物に関する話題、干潟でのイベント等が紹介されています。興味を持たれた方は、是非こちらもご覧ください。

干潟保護に貢献しているタカラ・ハーモニストファンド助成先

-

(平成23年度助成)NPO法人 藤前干潟を守る会

「干潟を取り巻く豊かな自然を守るために 」

」

-

(平成21年度助成)NPO法人 日本国際湿地保全連合

「市民参加型干潟調査手法の普及と調査の実践」