2020.03.30

「池田・人と自然の会」は、1999年より大阪府池田市で地域に生息する生物の調査・研究を進めてきた団体で、設立間もない2000年度にタカラ・ハーモニストファンドの助成を受けました。20年たった現在も、さまざまな自然保護活動を活発に行っています。

長年にわたる活動の成果と現在の活動の状況を伺うため、2019年11月17日、大阪自然史フェスティバルで「池田のいきものたち」をテーマに出展中の「池田・人と自然の会」の皆さんを訪ねました。

一生に一度しか見られないかもしれないホテイチクの開花を発見!

ホテイチクの花

ホテイチクの花「2019年5月に、100年前に全国的に開花が見られたホテイチクが開花しているのを発見しました!」と、最近の活動の話から耳よりな情報を得ました。

ホテイチク(布袋竹)は、マダケ属に属する竹の一種です。竹は60年から120年に一度花が咲くと言われていて、同じ個体の開花を継続して観測することが難しく、まだ植生はよくわかっていないことが多いそうです。ホテイチクの開花は珍しいことで、このことは大阪市自然史博物館発行の情報紙を通じて、全国の自然保護関係者にも報告されました。

記録によるとホテイチクは1919年と1920年に全国的に開花し、その後1970年に小規模ではありますが国内4か所で開花して以降は、開花の報告事例はほとんどないとのことです。

さらに今回「池田・人と自然の会」では、開花した花からできた種を採取し、発芽にも成功。会場では発芽したホテイチクの実生が展示されていました。これを地植えして開花年、発芽年を正確に伝えていくことで、100年後になるかもしれませんが将来の研究に役立てることが期待されます。

発芽したホテイチクの実生

発芽したホテイチクの実生アサギマダラの渡りの調査では、日本国内や海外の観察者との連携も

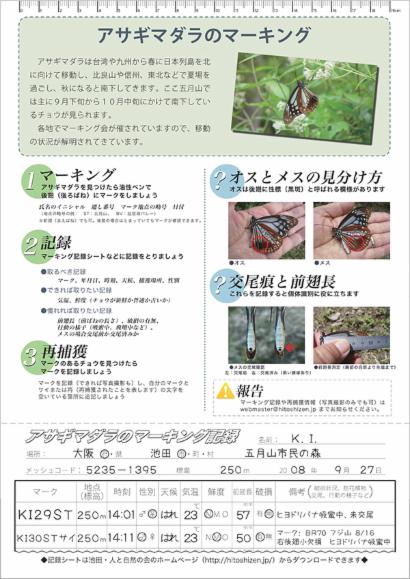

「池田・人と自然の会」では、さまざまな生物調査を実施していますが、その中から海を渡って旅をする蝶“アサギマダラ”の調査についてもお話を伺いました。アサギマダラは日本から朝鮮半島、中国、台湾、ヒマラヤ山脈まで広く分布する蝶です。春に台湾や九州から日本列島を北に向けて移動し、信州、富士山、東北、北海道などで夏場を過ごし、秋になると南下してきます。アサギマダラのように長距離を移動する生き物の調査には、日本国内にとどまらず海外との連携が欠かせません。このためアサギマダラの渡りの調査では、日本国内の飛来地の各所でマーキングが行われています。

アサギマダラ

アサギマダラ 捕獲者イニシャル、通し番号、地点記号、日付をマーキング

捕獲者イニシャル、通し番号、地点記号、日付をマーキング

池田でも他の地域でマークされたアサギマダラを再捕獲したり、池田でマークしたアサギマダラが他の地域で再捕獲されたりすることがあり、遠いものでは台湾まで飛んでいって再捕獲された例もあったそうです。(2015年10月14日 池田市五月山でマーク、2015年10月27日 台湾の基隆で写真撮影による再確認、移動距離 約1,700㎞)

こうしたマーキング情報と再捕獲情報は、メーリングリストで国内にとどまらず海外にも情報共有されています。最近は観察者の数も増えていることから、アサギマダラの渡りの全容がやがて解明されることになるのではということです。

手のひらに収まる小さな蝶が日本を縦断し、海を渡って台湾などの南の島まで2,500㎞も飛んでいくことには驚さました。この小さな蝶の調査ために、観察者や研究者の連携ができている点も、興味深い調査研究活動だと思いました。

マーキングのマニュアル

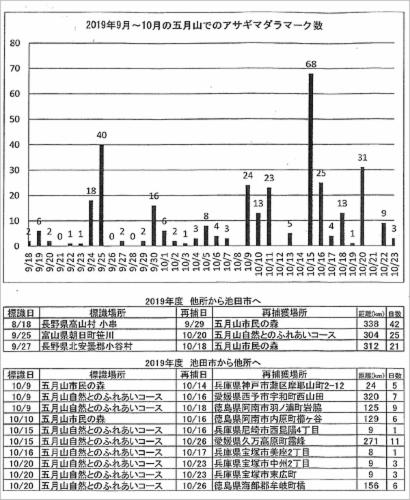

マーキングのマニュアル 2019年9-10月のマーク数と再捕獲情報

2019年9-10月のマーク数と再捕獲情報

(「池田・人と自然の会だより」123号より)

さまざまな自然観察の活動を通じて地域との交流も

「池田・人と自然の会」では、先に紹介したアサギマダラの調査以外にも、下記の表にあるように種々の生き物調査や里山調査、野鳥やホタル、キノコ、鳴く虫などの各種観察会をはじめとした活動を継続して行っています。また、観察会において地域の団体や行政と協働したり、池田の自然展等の展示会にも出展するなど、地域との交流を深めつつ、活発な活動を展開しています。

現在の主な活動内容

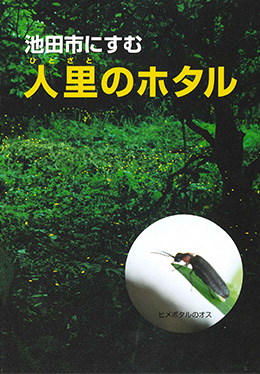

2000年度の助成金で作成されたリーフレットは、

2000年度の助成金で作成されたリーフレットは、現在もホタルの観察会で活用されています。

- ・ヒメボタル、ゲンジボタル、ヘイケボタル観察会(年3回)

- ・アサギマダラの渡りを見る会

- ・池田の自然展、大阪自然史フェスティバルへの出展

- ・猪名川での水生生物や野鳥観察会市内水辺の鳥一斉調査

- ・細河地区棚田の田植え生物観察会稲刈り

- ・春の七草さがし、梅雨時のキノコ観察会、里山一斉調査、

初冬の五月山観察会、鳴く虫の観察会

1919年から100年の時を経て2019年に再び開花したと考えると、2020年には全国規模の開花が見られるかもしれません。2020年はホテイチクの花を見ることができる一生に一度のチャンスかもしれないので、皆さんも竹林を見かけたら、ホテイチクの花が咲いていないか探してみてはいがかでしょう。