2019.03.27

スナメリは瀬戸内海の環境のシンボル

「スナメリは、瀬戸内海に生息する唯一のクジラ(鯨類)です。大きさは人間の大人と同じくらいでクジラとしては小型で、水深50m以下の浅い海域に生息しています。瀬戸内海においては、食物連鎖の頂点にあって、瀬戸内海の環境のシンボルとして大切な生きものです。過去の環境省の調査では、1970年代には約5,000頭いたと言われていますが、現在の生息数は不明です。これまでの「見守る会」調査では息継ぎのため浮上してくる個体の観察を行っていましたが、スナメリは個体の識別も困難なため、今もその生息域や生態はよくわかっていません。スナメリの生息実態の解明を目的とした調査活動以外には、スナメリを豊かな海の象徴と位置づけ、瀬戸内海沿岸の人々にスナメリとともに里海「瀬戸内海」の環境について見つめ直してもらえるような啓発活動も行っています。スナメリには地域特有の呼び名が存在するため、瀬戸内海沿岸の人々にとって親しみがわきやすい、この呼び名の分布を調べ、スナメリと彼らを育む瀬戸内海について興味を持ってもらえるようとしたのが、「スナメリ呼び名調査」です。このほかにも、スナメリシンポジウムなどで、各地で調査を行ってるグループと連携を深めたり、地域では人々の感心を高める観察会なども実施しています。」

タカラ・ハーモニストファンド助成を活用して作成された「スナメリの呼び名マップ」

タカラ・ハーモニストファンド助成を活用して作成された「スナメリの呼び名マップ」 スナメリシンポジウムでの発表

スナメリシンポジウムでの発表 地域でのスナメリの観察会

地域でのスナメリの観察会

ドローンを使うことで調査方法が劇的に変化

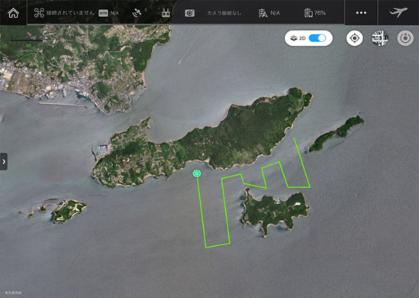

ドローンを用いた調査は、まず、陸上で予め飛行ルートをパソコンで入力し、調査開始する現場付近の海上までドローンを船で運びます。次に風速などの気象情報を現場で測定後、ドローンを上空に放ち、自動制御で予め組み込んだ飛行ルート上を移動させて、直下の海面の映像をドローンに積み込んだSDカードに記憶させます。調査開始点の高さ100メートルまで上昇したドローンは、すぐに見えなくなりますが、船上ではドローンから送信されてくるリアルタイムの映像データを、タブレットPCで確認することができます。調査に同行したこの日は6kmの行程を撮影しましたが、20分前後でドローンは、予め設定していた調査終了点付近の船までもどってきました。

飛行開始時と回収時に人の手が必要ですが、飛行ルートの設定が正しくできていれば、調査中は全てドローンが自動で制御コントロールしてれるので、人間はドローンから送られてくる映像を見ているだけで、現場での作業があまりに簡単なのに驚きました。

撮影した映像データは全てSDカードに記憶されているので、持ち帰ったあと何度でも詳細に分析することが可能となり、1回の調査で蓄積できる情報量が飛躍的に増えたということです。

同行した調査では上空のドローンから送られてくる映像の中ではスナメリは発見できませんでしたが、もし、調査中にスナメリを発見できた場合は、上空からの追跡や、高度を下げての撮影も可能とのことです。

事前に陸上で入力した飛行ルートを確認

事前に陸上で入力した飛行ルートを確認 飛び立ったドローン。上昇しすぐに見えなくなる

飛び立ったドローン。上昇しすぐに見えなくなる 上空からの映像をタブレットPCで確認

上空からの映像をタブレットPCで確認 タブレットPC上に表示された飛行ルート(緑線)

タブレットPC上に表示された飛行ルート(緑線) GPS制御で帰還したドローンをキャッチ

GPS制御で帰還したドローンをキャッチ

「これまでの陸上や海上から調査では、1回の調査での調査範囲は限られている上、スナメリが息継ぎで海面上に姿を現すときしか観察できませんでした。そのため発見しても、すぐに見失うこともありました。ドローンを使った場合、海の透明度にもよりますが、海面上だけではなく一定の深さまで海中にいるスナメリを確認できることや上空から広範囲の映像が得られるため見失うことは減りました。

また、陸上や海上からの調査では、複数いるのか、1頭だけなのかを判断できない場合がありましたが、上空からだと水面下にいるスナメリも観察できるので複数で群れをなしていることも分かるようになりました。

ドローン購入の初期費用は掛かりましたが、調査結果は映像データで保管し、持ち帰ってパソコン上で詳細に確認できるため調査の正確性が向上する上、飛行機等での調査に比べて桁違いに安価で調査が可能となったため、広範囲にわたっての定期的な詳細な調査が可能となりました。」

船上から撮影だと複数かどうか判別が難しい

船上から撮影だと複数かどうか判別が難しい ドローンから撮影されたスナメリの群れ

ドローンから撮影されたスナメリの群れ

ドローンで撮影されたスナメリの素早い動きが分かる動画は、「牛窓のスナメリを見守る会」のホームページ で公開されています。

多くの人にスナメリと瀬戸内海に興味を持ってもらいたい

「ドローンを用いた調査はまだ始まったばかりですがこの手法を確立し、映像データが集積できるしくみを構築できれば、瀬戸内海の各地で、研究者だけではなく一般の方でドローン調査をする人を増やし、連携して調査を行うことで瀬戸内海のスナメリ生息域や生態の全容解明に貢献できると思います。あわせて、得られた成果を、一般の方にフィードバックすることで、より多くの人にスナメリと彼らを育む瀬戸内海について興味を持ってもらえるよう、研究者と一般の方の連携の間を取り持つ役割を果たしていきたいと考えています。」

取材を終えて