日本の「伝統的酒造り」を軸に人と設備の両輪で上質な日本酒を生みだす『白壁蔵』のこだわりを探る!

2025/09/19

<目次>

世界で注目される日本酒の文化

-

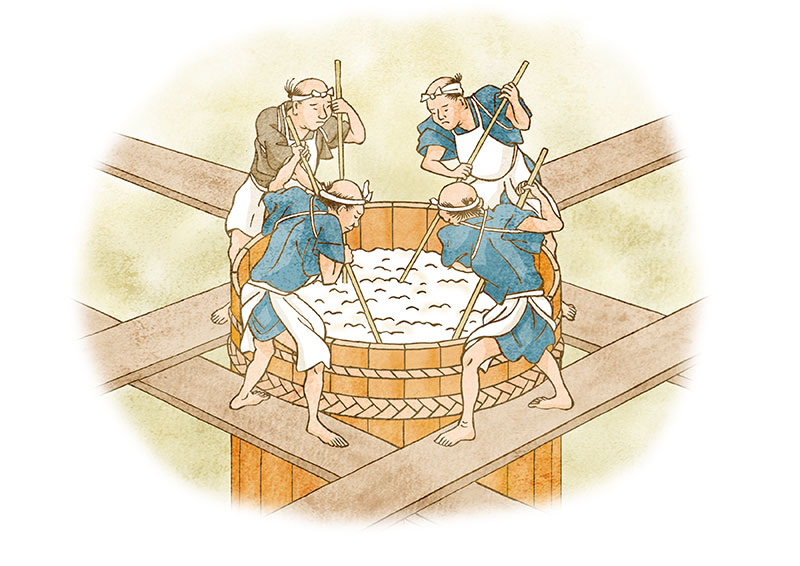

昨年の2024年12月に、『日本の「伝統的酒造り」』がユネスコ無形文化遺産に登録された。伝統的な「麹菌」を活用した酒造りの知見・技術が世界的に評価され、改めて日本酒が一つの文化としてグローバルに注目されるきっかけとなった。

日本の伝統的な酒造り「仕込み」の様子また、そこから遡ること約半世紀。1978年に日本酒造組合中央会によって制定された、毎年10月1日の『日本酒の日』は、現在では『World Sake Day』としてさらに発展。日本国内のみならず、世界的なイベントとしても注目度を高めている。

このように、近年さらに世界を舞台に親しまれるようになっている日本酒だが、宝グループは、創業年の1842年より長年の経験に基づき築き上げた伝統的酒造りの技術を受け継いできた。清酒「松竹梅」の基幹工場である「伏見工場」とともに、その酒造りを継承する拠点が、神戸・灘に立地する『白壁蔵』。今回は『白壁蔵』にお邪魔し、酒造りへのこだわりや、造り手の想いなどについて取材した。

白を基調とした独特な外観が特徴の、神戸市東灘区にある『白壁蔵』

日本の伝統的な酒造りを進化させたこだわりの設備を有する『白壁蔵』

-

白壁蔵の歴史は、1954年、宝酒造の「灘第二工場」とした時に始まる。

その後1995年の阪神・淡路大震災では大きな被害を受けたが、2001年に「本当に旨い酒造り」を目指し、高品質の酒造りに特化した『白壁蔵』として新しく生まれ変わった。そんな白壁蔵の特徴について、生産課の井上課長に訊いた。

「“伝統的な酒造りの手法”と“最新の設備”の両輪で質の高い高級酒を造り、多くのお客様に安定した品質の日本酒をお届けすることを使命に、白壁蔵が誕生しました。『酒造りは人造り』という方針の下、杜氏の役割を担う社員を中心に一人ひとりが高い技術や知識を習得して酒造りを手がけ、2003年から13年連続で全国新酒鑑評会金賞を受賞。以降も、上質な日本酒を生みだしつづけています」(井上)

一般的なイメージとして、宝酒造のような大規模な酒造メーカーでは、完全に自動化された機械で日本酒が大量生産されていると思われるかもしれない。しかし、実際はそうではない。白壁蔵では“人”が中心となり、設備群はその“人”をサポートする存在となる。

「現在、白壁蔵では、40名ほどが日々の日本酒造りに携わっています。麹をはじめ生き物を扱っていますので、数字やデータだけで判断することができない、色味や香りなどを自分たちの五感をフルに活用して、常に変化に対応しながら品質を高めることに努めています。

原材料となるお米の品質や気候など、条件は一定ではありません。その不安定ななかでも、一つひとつの商品に求める味わいや品質を保つために、常にデータを取り、たくさんの記録を重ね、全員で共有しています。過去から現在、先輩から後輩へなど、多様な社員同士のつながりを活かしながら美味しいお酒を造っています」(井上)

味わい・品質を保つために社員同士のつながりを大切にしていると語る白壁蔵 生産課 課長 井上智博

人と機械、そして酵母や麹などの生き物とともに美味しさを叶える

-

白壁蔵の日本酒造りについて、生産課の上田専任課長はこのように話す。

「白壁蔵は、宝酒造の中では比較的小さな工場で、一人ひとりの作業が細分化されていません。そのため精米から麹造り、生酛造りから貯蔵、ろ過、瓶詰めに至るまで、各自が工程のすべてに知識やそれぞれの経験を総動員して酒造りに取り組んでいます。そのなかで得た一つひとつの“実感”を大切にしながら、蔵全体として進化を重ねています」(上田)

目指す味わい、目指す品質を実現するため、一人ひとりの知見や経験、感覚や技術が生かされていくと上田は言葉をつなぐ。

「すべての工程において、機械任せということはありません。常に狙った通りの結果につなぐために全力を尽くしていますが、ちょっとした温度や湿度の変化、特に近年は気候そのものが大きく変わってきていることもあり、従来と同じ作業を繰り返すことは一切できません。先輩方の知見も取り入れながら、新しい取り組みを積み重ねているのです」(上田)

温度や湿度の管理を徹底し、常に変化を見逃さないように五感を研ぎ澄ましているという

生産課 専任課長 上田修作技術や知識の進化はもちろんだが、約四半世紀の時間を経て、設備もさらに充実しているという。その設備へのこだわりについて、生産課の酒井に訊いた。

「少数精鋭である白壁蔵の日本酒造りを支えているのは、新しい設備・機械です。機械にすべてを委ねるというのではなく、いち早く変化に気づき対応しながら日本酒造りをしていくなかで、機械は私たちのパートナーのような位置づけですね。

精米や洗米は人の手のように行うことができ、製麹機も独自に機能性を高め、試行錯誤を重ねながらオリジナリティの高い機能を整えてきました。私たちの手仕事や感覚と、私たちをサポートしてくれる機械の役割の両輪で、高品質とお求めやすい価格が実現できていると思います」(酒井)

麹・発酵管理を中心に酒造り全体を手がける生産課 酒井健太郎このような想いから、白壁蔵では<金賞受賞酒>をはじめ<純米大吟醸>や<生酛純米>など、数々の高品質酒を生みだしてきた。麹や酵母といった生き物に常に向き合い、目まぐるしく変わる状況に対応しながら、人と機械のいわば協働によって、求める品質が実現されつづけているのだ。

麹を製造する巨大な製麹機(せいきくき)

製麹機の中は繊細に管理され精度の高い麹が造られる

世代を超えて受け継がれる知見と技術、そして感覚

-

入社3年目となる生産課の若手・西原は、知識を得ながら、そして感覚を学びながら、やりがいのある日本酒造りの毎日を過ごしているという。

「まさに先人の知恵や技術を受け継いでいます。白壁蔵で杜氏の役割を担う石原専門部長からは、技術的なことはもちろん、酵母や麹に関する知識や、その時々の対応策など、幅広い知見を教えていただいています。白壁蔵は少数精鋭であることが特徴で、とにかく仕事のスピードが速いんです。いつも緊張感を持ちながら、懸命に取り組んでいます」(西原)

また西原は、トライ&エラーの繰り返しにもこだわっていると話す。

「白壁蔵の日本酒造りにおいては、より良くしていくことなら“何でもやってみよう!”という風土があります。もちろん厳しさもありますが、各工程においてこんなことをしてみたい、この設備はこうなったらよりスムーズになる、といった提案やトライが受け入れられやすいんです。そういった環境の中で、切磋琢磨しながら、自分もさらに積極的に美味しいお酒造りに挑戦していきたいと思っています」(西原)

白壁蔵で杜氏の役割を担う専門部長の石原直樹(右)に教えを受ける生産課 西原一毅

麹造りに欠かせない知識や技術を若手が受け継いでいくその “何でもやってみよう!”というカルチャーについて、井上が話をつなぐ。

「宝グループの長年にわたる歴史から受け継ぎ、社員が大切にしている価値観のひとつに、『チャレンジ精神』があります。何かを思ったら計画して相談して、トライしていく。失敗も一つの価値として捉えて、一つひとつの経験や実績を、自分たちの目指す日本酒の味わいにつなげたいと考えています」(井上)

このような取り組みを積み重ね、2023年には一つの到達点として『松竹梅白壁蔵 然土(ねんど)』を完成させた。井上にそのこだわりを訊いた。

「松竹梅ブランドの目指す、『米の旨みが感じられる食中酒』を具現化するため、あらゆる知見や技術を詰め込んで生みだした集大成とも言える商品です。

兵庫県西脇市の専業農家と協働で土づくりや日照条件などのデータを蓄積し、

良質な米づくりを追求している専業農家との協働による米造りにはじまり、手間と時間をかけてじっくり酒母を育てる、日本の伝統的な酒造りの手法である『生酛(きもと)造り(※)』を活用しながら、白壁蔵の持てる技術を結集して開発しました。唯一無二の日本酒として、各方面から大きな反響をいただいています。

白壁蔵では、こういった技術をしっかりと確立しているからこそ、上質で豊富なラインナップの日本酒を生みだすことができるのです」(井上)※生酛造り(きもとづくり)

自然の乳酸菌が出す乳酸で酵母を育て、手作業によって酒母を造る伝統的な製法。手間や時間はかかるが、コクのある独特な風味を持つ日本酒ができる。

松竹梅ブランドを象徴する商品『松竹梅白壁蔵 然土』

日本酒はもちろん、日本の文化を未来につないでいく

-

これからも美味しい日本酒を生みだしお届けすることはもちろんだが、4名にそれぞれの未来への想いについて語ってもらった。

「白壁蔵で仕事をする一人ひとりが、本当に多様な知見や技術を有しています。その意味でこれからさらに、酒造りを通して日本の技術や伝統を世界に届けていきたいと思っています。

もちろん日本から旨い日本酒を輸出してもよいのですが、世界中で現地製造できるようになるのが理想です。宝酒造もすでにアメリカや中国に製造拠点がありますが、日本酒の伝統的な製法を採り入れ、自分たちの知見や技術によってその土地のニーズに合った酒が生みだせたらと思っています。

そのためにはしっかりと品質を担保することが重要で、その上で世界にSAKE文化を広げる一翼を担えたらと思っています」(上田)

「日本酒は最近、スパークリングだったり低アルコールだったり、これまでにない楽しみ方が広がっています。 それは、とても良いことだと思っています。飲む人がいろんな風に楽しんでいいし、それだけ造り手にもいろんなアイデアが生まれ、新しい商品につながっていきます。

でもそういった新たな価値は、しっかりとした伝統があるからこそ成り立つものだと考えています。伝統をリスペクトして大切にしながら、いろんな日本酒の楽しみ方につなげ、文化として育てていきたいと思います」(西原)

「伝統的な酒造りは、時間も手間もかかります。その旧来のスタイルは当然大事にしながら、各工程における作業効率の向上や設備も進化させるなど、新しいことを取り入れながら日本酒造りをしていくことが大切だと感じています。ニーズが変わり、社会が変わり、いろんなバランスを見ながら求められる日本酒を生みだして、今後もずっと日本酒を皆さまに楽しんでいただきたいですね」(酒井)

「日本酒は、日本文化そのものです。正月のお屠蘇や、ひな祭りの白酒など、失われつつある文化を憂いていまして、そういった日本の伝統的な文化を担うことにも貢献していきたいと思っています。

それは大手酒造メーカーだからこその使命で、大手メーカーがおいしい日本酒を造らなくなったら、飲む人が減り、やがてスーパーの棚から日本酒が消えてしまう日が訪れるかも知れません。すなわち、日本が大切にしてきた文化や風習を失うことになりかねないのです。

日本酒を通して、日本のカルチャーや土地の歴史などを未来につないでいく、大手で日本酒造りに携わる私は、そういった責任を感じています」(井上)

白壁蔵の4名が熱く語るように、魅力的な日本酒をお客様へ届けるだけでなく、日本の伝統的な文化や風習をつなぐ使命も担っていく。そういった想いから、白壁蔵ではこれからも、魅力ある高品位な日本酒が造られていく。

『然土』や『白壁蔵 純米大吟醸』『白壁蔵 生酛吟醸』など、

白壁蔵からは多彩な高級酒が誕生し続ける最後に、各自お気に入りの銘柄について、自由に語ってもらった。

「“スパークリング日本酒”という新しいジャンルに挑んだ『松竹梅白壁蔵 澪(みお)』です。数々の困難を乗り越え、試行錯誤を繰り返した末にようやく製品化することができました。若い方や普段はあまり日本酒を飲まない方にも楽しんでいただきやすく、日本酒の新たな味わい方として人気商品となりました」(井上)

「『松竹梅白壁蔵<生酛純米>』ですね。貯蔵している原酒のバランスを見ながらブレンドするところに、とてもこだわっています。生酛造りによるふっくらとした飲み口と、すっきりとした味わいを兼ね備えているところが魅力です」(西原)

松竹梅白壁蔵<生酛純米>「私は『特撰松竹梅<純米大吟醸>』がお気に入りです。酵母選びから完成まで携わりましたが、本当に上質なお酒を身近にお届けするというコンセプトを形にできたと思います。クオリティを保ちながらもコストを抑えられたのは、やはり白壁蔵だからこそです。現在は主力商品に成長し、皆さんにお楽しみいただけていて、本当に嬉しいです」(上田)

「日本の伝統的な生酛造りには、時間も手間も掛かります。一から造りますので造り手の想い入れも強く、その意味で『松竹梅白壁蔵<生酛吟醸>』をオススメします。生酛造りならではの味わいがあり、柔らかくて丸みのある口当たり、上品な香りが魅力です。飲みごたえはあるのに、飲みつづけられる日本酒です」(酒井)

日本の伝統的な酒造りを採り入れ、人の五感と技術、そしてパートナーである機械と一つになって旨い日本酒を生みだしていく。

松竹梅白壁蔵が造るこだわりの酒を、ぜひ一度味わってみては?

お気に入りの銘柄を手に記念撮影