2018.03.27

あのトンボはどうなったのか?

今からちょうど10年前の2008年。広島県の厳島(宮島)に生息するミヤジマトンボの保護活動を行っているミヤジマトンボ保護連絡協議会が、タカラ・ハーモニストファンドの助成金を活用しました。

当時は協議会が発足して1年が経ち、保護活動がいよいよ本格化してきた時期でした。

助成金活用後の報告書によると、保護活動は手ごたえを感じつつも、早急に対応すべき課題がまだまだ山積みであることがうかがえます。

あれから10年。

現在、ミヤジマトンボや当時の課題はどうなったのでしょうか? いまも活動を続けるミヤジマトンボ保護管理連絡協議会の会長・坂本充さんにお話を伺いました。

神の島に生息する幻のトンボ ~ミヤジマトンボ~

“安芸の宮島”の愛称で親しまれ、多くの観光客や地元の篤い崇敬を集める広島県の宮島。

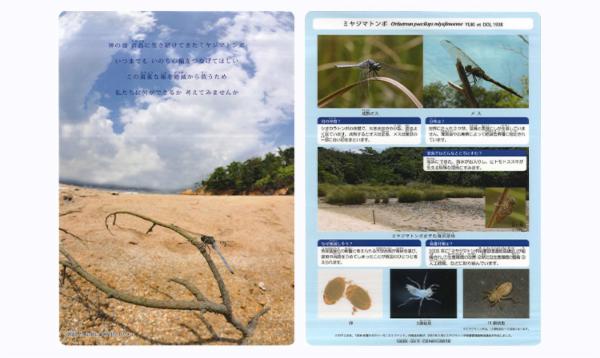

ミヤジマトンボの分布域は、世界で日本と香港の2ヶ所のみ。国内では、宮島だけに生息しています。

ミヤジマトンボは海水が流入し、ヒトモトススキが茂る潮汐湿地と呼ばれる、特殊な環境に生息しています。かつて、西日本の沿岸域に点在していたであろうこうした湿地は、近代以降の開発によって急速に失われていったと考えられます。

一方宮島は、自然崇拝の地、厳島神社の威光、国立公園への指定などの要因が重なり、一部沿岸部の開発を奇跡的に免れることができたため、それが幸いしてミヤジマトンボは生き残りました。

そして現在では島にあるいくつかの生息地を守りつつ、保護活動が続けられています。

ミヤジマトンボはシオカラトンボによく似た、体長5センチほどのトンボです。

ミヤジマトンボはシオカラトンボによく似た、体長5センチほどのトンボです。本格的な保護活動の始まり

ミヤジマトンボの幼虫。人工飼育で生まれたものは、どうしても野生個体に比べて弱々しくなりますね、と坂本さん。

ミヤジマトンボの幼虫。人工飼育で生まれたものは、どうしても野生個体に比べて弱々しくなりますね、と坂本さん。「2004年以前から保護活動は行われていました。しかしその年、広島を襲った台風の被害がひどすぎました。厳島神社の海上社殿が水没・破壊された、あの年の台風です」

2004年に猛威を振るった台風は、厳島神社のみならず、ミヤジマトンボの生息地にも壊滅的な打撃を与えました。

「ミヤジマトンボの生息地は、海砂が堆積して湿地が3分の2くらいに減り、ヒトモトススキも海砂に埋もれるほどひどいものでした」

これを見たとき坂本さんは、これまで以上に計画的、組織的にミヤジマトンボの保護活動を行う必要があると確信しました。そして2005年9月、広島県の協力もあって、有識者や関係行政機関を巻き込んで、ミヤジマトンボ保護管理連絡協議会が発足したのです。

協議会は、「生息地の良いところを良い状態のまま保つ」、「悪いところは良い環境になるよう整える」、「新たな生息地を作る」という3つの方針を掲げました。また、人工飼育技術の確立に取り組むものの、放流については慎重に進めることが決められました。

そしてこれ以降、ミヤジマトンボの本格的な科学的調査が開始されたのでした。

多くの課題に道筋がつき、また新たな課題が次々と立ち上がった10年

「飼育技術はほぼ確立しつつあります。現在では広島市森林公園こんちゅう館と宮島水族館で人工飼育を行っています。ですがこれは、あくまで大型台風が生息地に壊滅的な被害を与えた際の保険です。つまり、生息地から完全にミヤジマトンボがいなくなる、あるいは危機的なレベルまで減少した場合には放流しますが、野生のトンボが十分に存在している場合は放流しないということです。ここにも、3つのポリシーの“良いところは良いままに”“悪いところは良くしよう”の方針が生きています」。

坂本さんたちの“トンボを守る”姿勢には、野生のトンボに対する敬意が感じられます。

では、新たな生息地はどうなのでしょう? 2008年のレポートでは、ちょうど新たな生息地候補を整備しようとされていました。

「新生息地の創出は、私たちも驚くほど順調に進みました。直近の既知生息地で発生した複数の個体が個体が、整備した新生息地に早々に飛来し、産卵をしたことが幼虫の発見によって確認できたのです」

新たな生息地を得たミヤジマトンボ。発生個体数の増加に期待がかかります。しかし坂本さんは、このことに喜んでばかりはいられません。

「近年は、イノシシの脅威が大きくなっているのです。数年前からはトンボの生息地に入り込み、湿地を踏み荒らしながらヒトモトススキを食害するようになりました。こうした行為は急激かつ激烈に進行し、多くの株が枯れてしまいました」

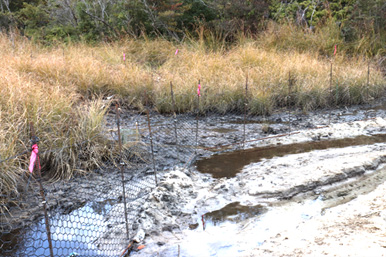

イノシシ除けにつくった柵。しかしこれらもメンテナンスし続ける必要があります。

イノシシ除けにつくった柵。しかしこれらもメンテナンスし続ける必要があります。イノシシは宮島にはかつていなかった、いわば“外来種”。

「戦後は記録が絶えていたイノイシシですが、おそらく200年代半ば頃に他の島から海を渡ってきたのでしょう。唯一の対抗策として、ミヤジマトンボ生息地の周囲に防獣柵を設置してきました。ところが、柵の接地面を掘って、生息地に侵入されたこともあります。また、一部の防獣柵とその支柱は鉄製なので、海水の塩分がそれらの劣化を早めるのは間違いないでしょう。樹脂製柵への置換やメンテナンスもやり続けなくてはなりません。そしてもうひとつ問題となっているのが、海砂の動きです」

“海砂”とは、文字どおり“海から堆積してくる砂”のことです。

「2000年代に入って瀬戸内海の海砂の動きが変化しています。しかもどう動くのか、ほとんど予測がつきません。海砂が堆積して生息地への海水の流路が遮断される事態が、頻繁かつ突発的に起こるようになっています。満潮時に流入し湿地にアオサが堆積すると、水底に貧酸素層ができ、ヤゴの呼吸障害となります。またアオサが腐敗すると、毒性のある硫化物質が生成されます。2004年以降、幸いにも大きな台風は広島に来ていませんが、近年増えているゲリラ豪雨にも備えておく必要があります」

次々と立ち現れる問題は、すべて自然相手のものばかり。しかし手をこまねいているとミヤジマトンボの保護は不可能で、「絶滅」の二文字が脳裏をよぎります。

まさに“想定外”のことばかりですが、協議会や廿日市市、広島県、環境省などの行政、宮島パークボランティア、民間企業も含め、関係者一同が知恵をしぼり、できる限りの対策を取り続けることが必要だと坂本さんは仰います。

保護活動には終わりもなく、深刻なことが多い状態ですが、もちろん良いことだってあります。

2007年、協議会発足後、初めてミヤジマトンボの個体群推定調査が実施されました。それ以降も科学的なデータ収集は続けられ、現在では日本で最も科学的データを蓄積した日本産トンボになっています。

また、嬉しいことに生息地が増え、イノシシの対抗策が功を奏したことで、確認できるミヤジマトンボの個体数もは減少することなく、安定しているとのこと。 人間の努力に応えてくれている。ミヤジマトンボに気持ちが通じたと思える瞬間があるからこそ、苦労があっても保護活動を続けていけるのではないでしょうか。

「いつかは生息地の公開を…」

ミヤジマトンボの生息地は、

ミヤジマトンボの生息地は、非公開で保護活動が続けられています。

ミヤジマトンボは宮島に生息していますが、では宮島のどこに? というとそれは現在も非公開です。

国内では環境省のレッドデータで「絶滅危惧Ⅰ種」に、自然公園法では「指定動物」に、そして広島県条例では捕獲すれば罰則が適用される「特定野生生物種」に指定されています。

「宮島にしかいないミヤジマトンボが、これらの指定から外れることはありません。生息地は2012年にはラムサール条約で登録湿地に認定されました」

子ども対象の観察会。参加した子どもたちにも、ミヤジマトンボの保護活動について伝えます。

子ども対象の観察会。参加した子どもたちにも、ミヤジマトンボの保護活動について伝えます。「今後は、これまで以上にミヤジマトンボに関する認知度を上げていかなくてはと思います。そのためにはミヤジマトンボが“広島の宝”、ひいては“日本の宝”であるということを、もっと知ってもらわなくてはなりません。“ミヤジマトンボを守ろう!”という意識がもっと高まれば、より手厚い保護活動が進められると思います」

ミヤジマトンボのことを最も伝えたいのが“子どもたち”だと坂本さんは考えます。このような考えから実は年に一度、ミヤジマトンボ生息地の一ヶ所で小学生を対象とした観察会を実施しています。

「小学校での講演は普及啓発活動としてとても重要です。観察会は、講演を聴講した児童を対象とした限定的なものですが、子供たちの実体験をとおして一般の方々にミヤジマトンボを感じてもらうことを目的として行っています。でも、一般の方々にも観察してもらえる、いつかそんな日が来たらいいですね」

しかし、保護活動はまだまだ目が離せない状況です。坂本さんは、ミヤジマトンボに対する思いを語ってくれました。

「宮島のミヤジマトンボと同種のトンボは香港にも生息しています。ミヤジマトンボは数百万年かけて中国南東部から沿岸域を北上し、7~6千年前に、瀬戸内ができたときから奇跡的に宮島に残った生物です。長い歴史の中で、ナウマンゾウや恐竜は絶滅したのに、どうしてミヤジマトンボは生き残っているのだろう? なぜこの地に辿りつくまでの真の物語は? そんなことを考えると、簡単にいなくなってよいとは決して思えません。

人間より遥かに長くここに存在するトンボとそれを取り巻く生態系を、人間が破壊してはならないと思います」

ミヤジマトンボは、環境を整えれば、人工飼育した幼虫を放流しなくても、いまはまだ野生の個体が自力で個体群を維持することができる状況にあります。

「科学的な考えではないかもしれませんが、人間より長く宮島で生きているものに敬意を表して、絶滅はさせたくない。そうならないように活動を続けていきたいです」

人も、トンボも、同じ自然界の生き物。人間がそれを壊してよいわけがない。そう考えていらっしゃることが、熱を帯びてきた坂本さんの口調から、私たちにも伝わってきました。

保護は永続的に。次世代の担い手を求めて ~啓蒙活動~

生息環境の劣化により絶滅に瀕した生物の保護は、短期間での復元は極めて困難なケースが多いため、継続してこそ意味があります。

そうなると必要になってくるのが次世代の担い手。これまで取材した多くの組織が、次世代の担い手の育成にも力を注いでいらっしゃいました。

ミヤジマトンボ保護管理連絡協議会のメンバーは主に行政機関など公的機関に所属する方たちで、一般の方は殆どいません。では、次の世代にバトンを渡すための対策を、どのように行っているのでしょうか。

「(タカラ・ハーモニストファンドの)助成金で、ミヤジマトンボのことを知ってもらうための下敷きを作りました。これを今も活用しています。年に数百枚程度、私の講義を受けたり、パネル展示を見たりしてくれた子に配布しています。下敷きにはミヤジマトンボについての、決して古くならない固定的な事実としての情報を盛り込んでいるので、作ったのは10年前でも、今も配布できるのです」

そして、この下敷きが確実に次世代の育成に役立っていると確信できることも、何度もあったそうです。

「あるとき高校生がこんちゅう館の私のところに尋ねてきました。小学生の時に私の講義を受けてもらった下敷きが気に入っているので、もう一度もらえないかと言うのです。嬉しかったですね」

そんなに長い間、大切にしてくれていたとは、坂本さんもきっと驚いたことでしょう。

「このほかにも海洋生物学に進学したという手紙をくれた子や、あの時もらった下敷きを今でも大切にしていると言われる方もいます。そういうことがあると、本当にうれしいですね」

最後に坂本さんはこう話してくれました。

「確率的には低いかもしれないけれど、講演を聞いたり観察会に参加してくれたりした子たちが将来、生物保護活動やその普及啓発活動の担い手になってくれれば良いと思います」

ミヤジマトンボのことを紹介した下敷き。

ミヤジマトンボのことを紹介した下敷き。子どもたちの手に渡ってミヤジマトンボをPRし続けてくれます。