2017.03.14

2016年11月下旬に高知県須崎市にある四国自然史科学研究センターを訪問。センター長の谷地森秀二さんに活動内容やセンターがある須崎市のこと、今後の展望についてお話を伺いました。

高知県発、四国全域の野生動物を調査・研究するセンター

谷地森さんは2001年、カワウソをはじめとした高知県の野生生物に関わる社団法人の正職員になったことを契機に高知県へやってきました。その後、「高知県だけでなく、四国全域を視野に入れて野生生物に関われる活動がしたい」という熱い思いが沸き上がります。また当時、四国では野生生物の調査・研究に重点をおいた自然史科学研究は一部の組織や個人により担われていたことから、「四国全体で連携して生物の調査・研究ができるよう、人と人とを繋げ発展させられる組織が必要だ」という思いもありました。そこで四国で知りあった方々に理事をお願いし、2003年4月に立ち上げたのが特定非営利活動法人四国自然史科学研究センターです。

県やさまざまな組織とも連携した多彩な活動内容

センター設立当初に取り組んだのは、絶滅の危機に瀕している四国山地に生息するツキノワグマの生態調査でした。その際に必要な費用はタカラ・ハーモニストファンドの助成金によってまかなわれ、ツキノワグマ出現の可能性がある剣山地に自動撮影装置を設置し、個体数や生態の調査を行いました。

そしてその調査結果を環境省へ提供したり、学会での発表、講座での紹介などを行ったことが、次の仕事につながり、環境省や林野庁などから四国山地に生息するツキノワグマの生態調査の業務を委託されるようになりました。

他にも取り組んでいる調査研究事業として、四国のカエル類生息調査、コウモリ類生息種把握、外来生物問題、獣害対策などが挙げられます。また、獣医師の方に嘱託研究員として参加してもらい、傷病野生生物の保護、野生復帰のためのリハビリテーション活動を高知県ならびに県内の動物園、水族館および県内各地の動物病院と連携して進めています。

調査を開始して初めて撮影した

調査を開始して初めて撮影した

ツキノワグマです。 ワナで捕獲したツキノワグマに麻酔をかけ、

ワナで捕獲したツキノワグマに麻酔をかけ、

電波発信機を取り付けて山に返します。 コウモリを捕まえる専用の装置

コウモリを捕まえる専用の装置

「ハープトラップ」を仕掛けます。

センターでは調査・研究のほか、野生生物や自然を守ることの大切さを次世代に伝え、啓蒙していくために、子どもをはじめとする多くの人に、生き物への興味を喚起する活動にも力を入れています。定期的に開催しているのが、自然の記録の証拠でもある生物標本の作製会です。「参加する子どもは最初、生き物の死骸に驚きますが、私が体の大きさを測ったりお腹を開いたりすると興味津々で近づいてきますよ」。 その他、これまでにセンターで製作した剥製や、集めた標本などをパネルと一緒に学校などで展示する移動博物館も実施しています。また谷地森さんは、高知大学で一般教養の講義も担当。講義を受講した学生が、卒業研究で野生生物を対象としたテーマにする学生も増えてきていて、今後の後継者育成が期待されます。

鳥類の羽毛を一枚ずつ抜いて、台紙に張り付けて標本をつくります。

鳥類の羽毛を一枚ずつ抜いて、台紙に張り付けて標本をつくります。 モグラやネズミの仲間を、毛皮と骨格標本にします。

モグラやネズミの仲間を、毛皮と骨格標本にします。 愛媛県西条市総合文化会館で開催

愛媛県西条市総合文化会館で開催 高知県土佐清水市下川口中学校で開催

高知県土佐清水市下川口中学校で開催

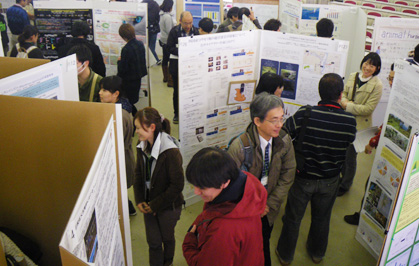

2012年には設立10周年を記念し、“四国の自然”をテーマにしたポスター発表形式のシンポジウムを開催しました。このときは小中高等学校をはじめ、愛媛のNPO、徳島県立博物館など、実に150以上の個人・団体からエントリーがありました。結果、四国のあらゆる野生生物に関する調査方法や研究結果などの情報が集結。シンポジウムを通じてさまざまな団体とつながりを持てたことで、これまで以上に活動のすそ野を広げることができました。そして設立当初から谷地森さんがめざしていた「人と人とを繋げ、発展させられる組織」としてネットワークを築き上げ、四国全域を結ぶ中枢として、いよいよ重要な役割を担うようになってきました。

このような活動が高知県に認められ、2013年には認定特定非営利活動法人となりました。

ポスター発表会場

ポスター発表会場 10周年記念シンポジウムの様子

10周年記念シンポジウムの様子

多種多様な環境、生き物と触れ合える須崎市

こうした多彩な活動ができるのは、須崎市という立地によるところも大きいと谷地森さんは話します。「コンパクトに海と山、川が収まっているので、四国に住む生物の多くの種を須崎市内で観察できています」。センターは四国全域に関わる案件に取り組んでいるため、これは調査をする上でも非常に恵まれた環境です。さらに扇形をした高知県のほぼ中央に位置する須崎市は、高速道路のおかげで四国のどこへ行くにもアプローチしやすく、活動する上でもとても都合がよいのです。

調査を開始して初めて撮影した

調査を開始して初めて撮影した

ツキノワグマです。 集団で冬眠をしています。

集団で冬眠をしています。

この場所では5000頭程度集まっています。 雨が降る前、盛んに鳴いているカエル

雨が降る前、盛んに鳴いているカエル

博物館設立を目指して

設立から13年。現在は4人が正職員として在籍しています。今年4月からは新メンバーも加入予定で、設立当初に思い描いたような野生生物に関わる活動がかなりできるようになりました。今後も四国の生物の記録を残し、後世に伝えることが活動の柱であることは変わりませんが、谷地森さんは、センター設立当初から考えていることがあるそうです。それは、“高知県に動物を含めた広範な分野を対象とした自然史博物館をつくること”です。

「近い将来、高知県も含めた四国の自然史科学の記録やその証拠となる標本を収集し、保管管理しながら、調査研究や普及啓発に利用できる自然史博物館が設立できるよう、取り組んでいきたいですね」。 四国の自然を温かく見つめる谷地森さん。自然史博物館設立という目標に向けて、これからも活躍が続きます。