不確実な時代に着実な成長を続ける宝ホールディングス。

現在グループのけん引役は海外事業を担う宝酒造インターナショナルだ。

国内、海外、バイオ事業に至るまで、伝統と革新を両輪に持続性を高める独自戦略を、

宝ホールディングス代表取締役社長の木村睦氏に聞いた。

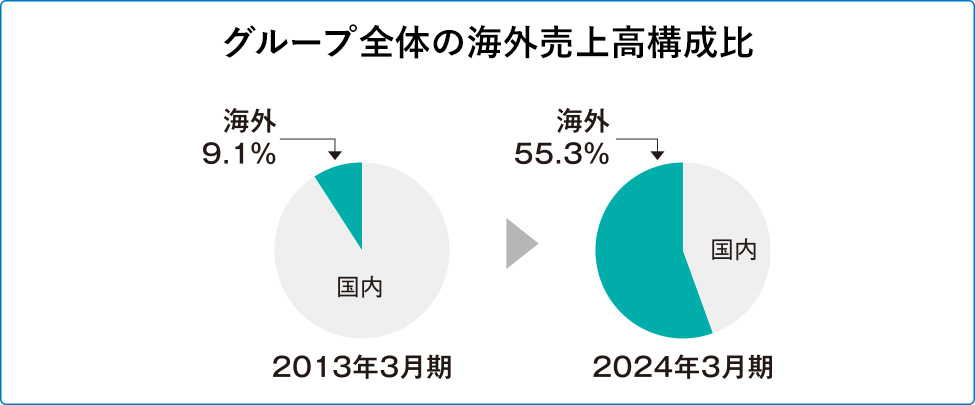

——宝グループの売上高構成比を見ると、海外での売上高比率が5割を超えています(下図)。1割未満だった2013年3月期からわずか約10年でここまで拡大してこられた要因は何でしょうか。

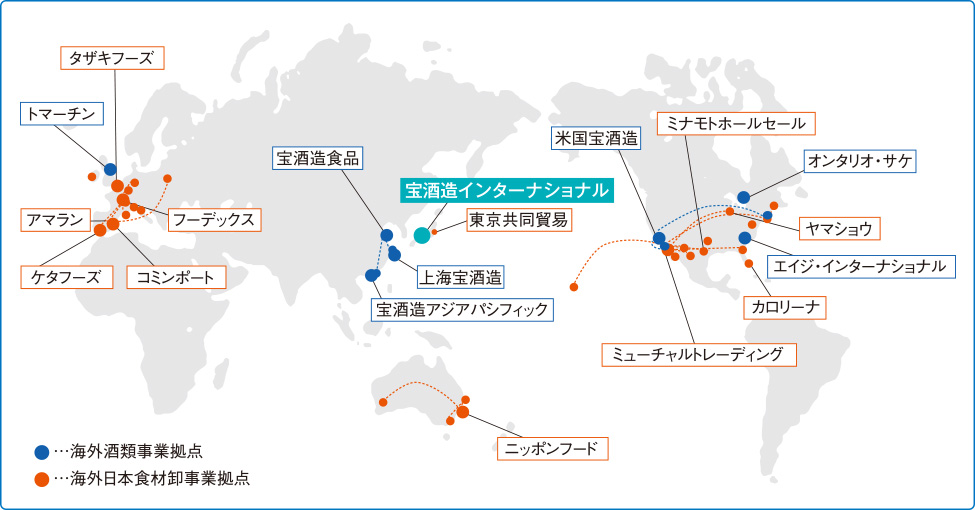

宝グループの成長を牽引する海外事業※

※海外事業は「海外酒類事業」と「海外日本食材卸事業」を展開

木村睦氏(以下、木村氏):やはり宝酒造インターナショナルグループ(以下、宝酒造インターナショナル)の躍進でしょう。2017年に宝酒造から分社化し、現在ではグループの成長エンジンとなっています。我々の海外事業の起点は、国内で製造する清酒「松竹梅」の輸出を始めた1951年まで遡ります。その後、80年代に米国で日本食が人気を集め始めたのを機に、1983年にカリフォルニア州にTakara Sake USA Inc.(米国宝酒造)を設立して現地生産を開始。カリフォルニア米を用いた鮮度の高い酒を現地で供給することが可能になり、事業は堅調に伸びていたものの、課題もありました。日本のお酒=和酒が浸透する速度は、日本食浸透のスピードよりもはるかに遅かったのです。私自身も、現地で日本食レストランに入ると、おすしをつまみながらビールやワインを飲む人たちが多いことに驚いたのを覚えています。

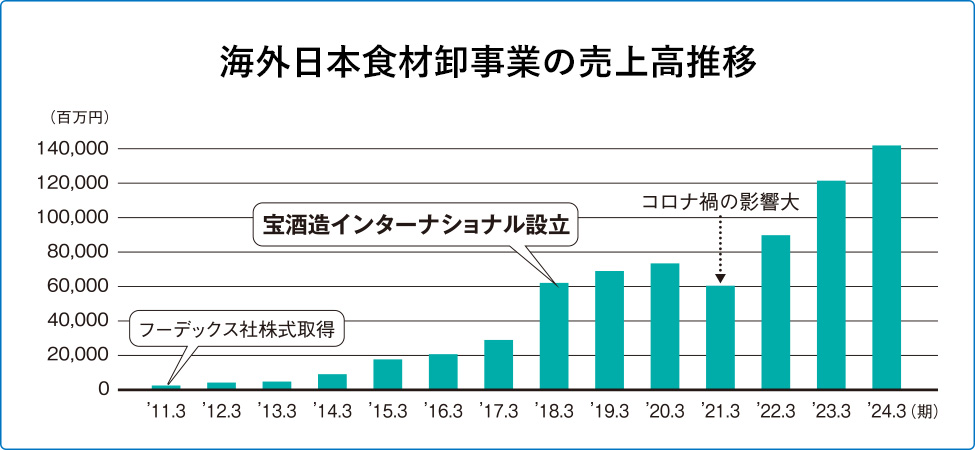

そこで、発想を転換することにしました。和酒を浸透させるためには我々自身が日本食の事業を手掛け、日本食とセットで和酒を広めることが近道になると考え、2010年に欧州最大の日本食材卸会社である仏フーデックス社の株式を取得。日本食材の卸事業に参入したのです。これが大きな転機となりました。

例えば海外で日本食レストランを開きたいと思ったとき、食材のみならずのれんから包丁まで必要なものすべてを提供できるのが日本食材卸事業です。その中で和酒は「One of them」であり、さらに他社の地酒なども取り扱うので、我々の製品が占める割合はごくわずかとなります。しかしながら食はマーケットが巨大なので、日本食文化そのもののグローバルな成長を推進していけば、おのずと和酒の需要も増える。我々としても、食材卸の流通網を活用することで、世界各地のリアルなニーズにリーチできます。それらを基に、長い歴史の中で磨いた宝酒造の技術力を生かして安全・安心な商品を開発・提供し、さらなる和酒の浸透を図る、という宝グループの強みを発揮できるサイクルが生まれました。

フーデックス社を皮切りに日本食材卸ネットワークの構築を進めています。2016年には米国における日本食材卸のパイオニアであるミューチャルトレーディング社をグループ化。コロナ禍中はややスピードが鈍化したものの、直近では北米・欧州において4社と新たにパートナーシップを結びました。2013年に和食がユネスコの人類の無形文化遺産に登録されたことも追い風となり、日本食材卸事業が順調に拡大しています。現在ではシェアが欧州で1位、米国で3位となっています。

海外事業拠点MAP

米英中加に酒類の製造・販売拠点を持つ他、

日本食材卸事業ネットワークも全世界に拡大中

「和酒」は宝グループの

アイデンティティ

——お酒は地域に根差す文化でもあります。世界各地に日本のお酒を広める上でどのような工夫をされていますか。

木村氏:宝酒造は和酒の会社です。主力製品は清酒や焼酎であり、ビールやウイスキーなどを手掛ける洋酒の会社とは規模も戦略も異なります。洋酒ではなく和酒の会社であること、それを世界に広めるビジネスを展開していることは私たちのアイデンティティなのです。

和酒のうち清酒では、日本の宝酒造が製造する酒税法上のトラディショナルな清酒だけでなく、海外需要に沿ったイノベーティブな酒も展開しています。例えば果物のフレーバーを加えた酒は海外で人気が高く、マーケットも存在しています。それに対して“これは日本酒ではない”と見なすこともできるかもしれません。しかし我々は自ら箍(たが)を外し、従来の日本酒の領域にはなかった分野にも挑戦することで、広く和酒を世界に広めるという決断をしました。日本式を押し付けるのではなく、巻きずしが海外のニーズに合わせてカリフォルニアロールに変化したように、現地で受け入れられることを重視しているのです。トラディショナルな和酒と合わせて、裾野を広げていくことが大切ですね。

領域の異なる事業が

グループの耐性を高める

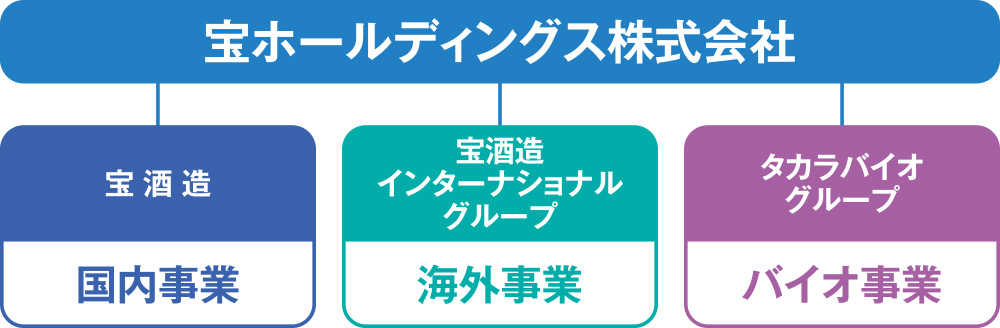

——グループには、試薬・機器事業とバイオ医薬品などの開発・製造を受託するCDMO事業などを展開しているタカラバイオグループ(以下、タカラバイオ)もありますね。こちらは酒類事業とは全く異なる業種です。

木村氏:グループ経営にとって、異なる事業を異なる地域で展開し、かつそれぞれが自立している状態というのが非常に大事だと考えています。つまり、環境変化に強いバランスの取れた事業ポートフォリオの構築ですね。宝酒造と宝酒造インターナショナルは、同じ事業を異なる地域で展開している面もあり、いわば一本足打法です。これだけですと、先般のコロナ禍のように外食産業が低迷すると会社全体が大きなダメージを受けます。しかし、タカラバイオという全く異なる事業の存在が、グループとしての耐性を高めています。実際に、コロナ禍ではタカラバイオのPCR検査用試薬による利益が宝酒造と宝酒造インターナショナルの落ち込みをカバーしました。

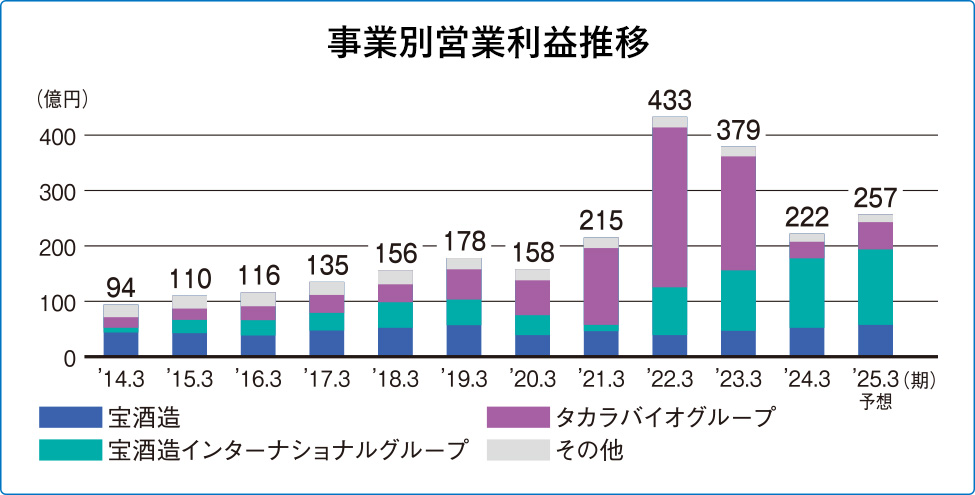

環境変化に強い事業構造で安定成長を実現

宝グループでは、自立した複数の事業を展開。宝酒造がグループ営業利益の5割を占めていた2013年(2014年3月期)から他事業が伸長、コロナ禍においてはバイオの特需で他事業の落ち込みをカバーし、現在は海外事業が成長をけん引

※2017年7月宝酒造インターナショナルの設立に伴い事業セグメントを

変更したため、2016年3月期以前の数値は参考値

——宝グループがバイオ事業を手掛けるようになったきっかけを教えてください。

木村氏:ビール事業からの撤退です。会社を立て直すためにも、酒類以外に将来の柱となる事業の育成が不可欠だったのです。宝酒造は1957年にビール事業に参入しましたが、先行する会社の壁は思いの外高く、10年後の1967年に撤退。その際、約3100人いた従業員のうち1400人余りが退社を余儀なくされました。非常に重い数字です。「必ず復権してほしい」と言い残して辞めていった方もいると聞いています。

新たな事業を模索していた1970年代当時、世界はバイオの黎明期を迎えていました。その中から遺伝子工学研究用の制限酵素(DNAを切断するハサミの役目をする酵素)に着目。今日へとつながるバイオ事業の萌芽でした。

成長・強化領域などに

3年間で880億円を投資

——宝ホールディングスは現在、2021年3月期から6年間の長期経営構想「TaKaRa Group Challenge for the 100th」の総仕上げに当たる「宝グループ中期経営計画2025」(2024年3月期~2026年3月期)の最中にあります。中計では成長・強化領域への投資を加速させることを打ち出していますね。

木村氏:これまで、我々も含めた日本企業はコストダウンや経費削減に必死に取り組みました。それ自体は、企業存続のために必要であったと思います。しかし、そうやって必死に捻出した経営資源を新たな成長の原資として活用できていたかというと、残念ながらそうではありませんでした。企業のゴーイングコンサーンという観点からも、将来への布石として、「稼ぐ力」を向上させる成長投資が不可欠です。ではどのようにして「稼ぐ力」の向上を実現していくのか。そのための重点戦略として位置付けているのが、「宝独自の2つのビジネスモデルの確立・強化」と、「ROIC経営の浸透を通じた、成長・強化領域への投資」です。成長余地の大きい分野を見極め、的確に投資を実行することでリターンを獲得する狙いです。

——「宝独自の2つのビジネスモデル」とはどのようなものなのでしょうか。

木村氏:1つ目のビジネスモデルは前述の通り、宝酒造と宝酒造インターナショナルのタッグによる「日本食文化の世界浸透推進」です。さらなる成長が期待できる海外市場に向けて、それぞれの技術力・ブランド力・ネットワークの力を最大限発揮し、シナジーを生み出していきます。そして2つ目は、タカラバイオが目指す「ライフサイエンス産業のインフラを担うグローバルプラットフォーマー」です。世界の研究開発を後押しし、社会課題の解決に貢献していきたいと考えています。

宝独自の2つのビジネスモデル構築─成長・強化領域へ重点的に投資─

食を手掛ける「宝酒造・宝酒造インターナショナルグループ」による“日本食文化の世界浸透推進”と、「タカラバイオグループ」による“ライフサイエンス産業のインフラを担うグローバルプラットフォーマー”。2つのビジネスモデルの事業強化を通じて社会貢献を図る

——「成長・強化領域への投資」においては、営業キャッシュフローを上回る880億円を投資することを明らかにしていますね。

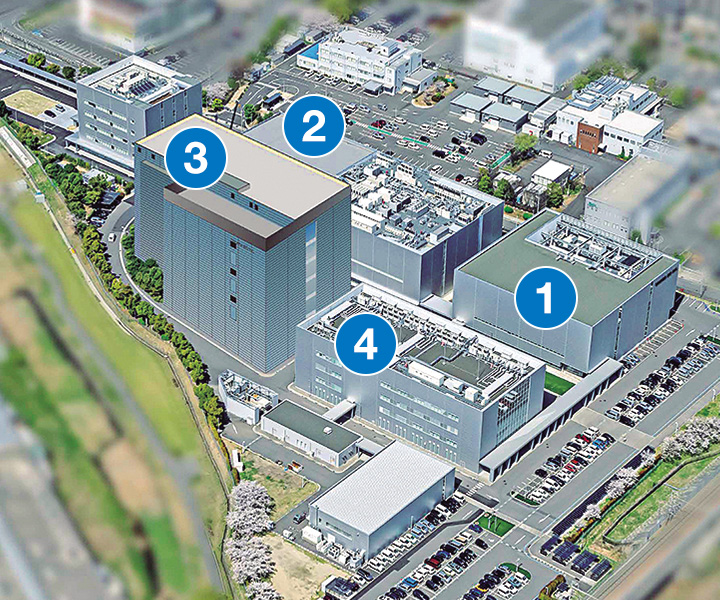

木村氏:宝独自の2つのビジネスモデルによって中長期的な価値を生み出すためにも、アクティブな投資は欠かせません。宝酒造では安全・安心な生産体制の強化に、宝酒造インターナショナルでは北米を中心にM&Aや倉庫機能の拡張に投資します。タカラバイオでは、既存設備の拡大に加え、mRNAワクチン原薬やmRNA製造用酵素等の部素材を製造する新施設として、有事/平時のデュアルユース型の遺伝子・細胞プロセッシングセンター3号棟の建設に本年着工しました(下図)。

- ❶遺伝子・細胞プロセッシングセンター1号棟

(2014年稼働、6700㎡) - ❷遺伝子・細胞プロセッシングセンター2号棟

(2020年稼働、14500㎡) - ❸遺伝子・細胞プロセッシングセンター3号棟

(完成予想図)

(2024年着工、2027年竣工予定、16400㎡) - ❹本館研究棟(3F:遺伝子解析・検査施設)

また、攻めの投資で十分なリターンを生むためには、グループ全体にROIC(投下資本利益率)の考え方を浸透させる必要があります。経営層だけでなく、現場の社員が各自の仕事にROICの考え方を落とし込むことで、生産性向上やイノベーション創出につながり、業績や株価にも良い影響が出てくると考えています。

——宝グループは今後、どのような社会づくりに貢献していきますか。

木村氏:宝酒造の技術力とブランド力を源泉に、和酒と日本食を世界に広げる宝酒造インターナショナルとバイオ事業がグループの成長をけん引する構造の宝グループは、お客さまの豊かな食生活、健康な暮らしを支えたい、それによってお客さまの笑顔を見たいと思う人の集まりです。宝グループが「ありたい姿」として掲げるVision『Smiles in Life ~笑顔は人生の宝~』のLifeは、暮らしとも命とも人生とも訳すことができますが、我々はそのどの側面でも、世界を笑顔で満たすことに貢献できます。今後もぜひ持続的な成長と飛躍にご期待いただきたいと思っています。

2024年12/02号『日経ビジネス』に掲載された記事広告