人事制度

人財育成・能力開発

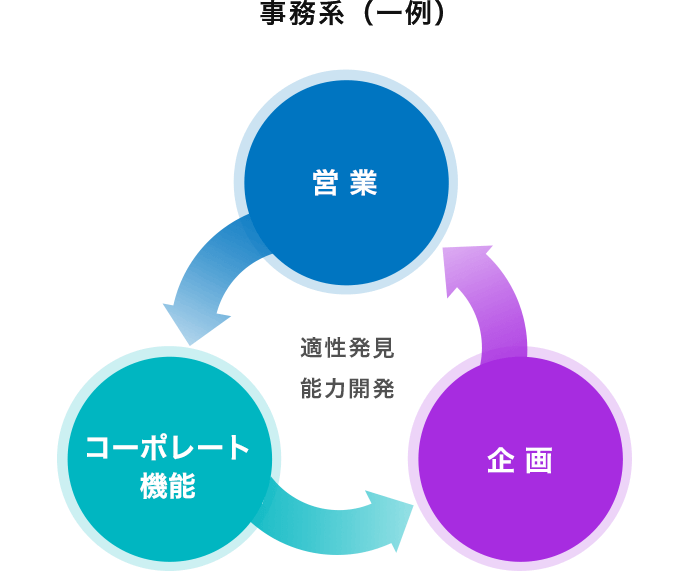

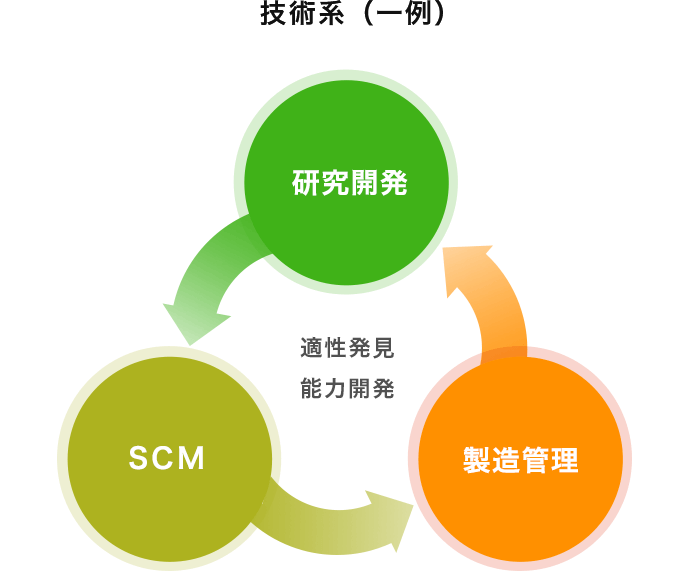

ジョブローテーション

職場での仕事を通じた人財育成を基本とし、ジョブローテーションを実施しています。ローテーションの期間・内容は社員により違いますが、さまざまな職務(職種・勤務地)を経験することで適性発見と能力開発をおこなうことを目指しています。また、年に一回の「自己申告制度」により社員一人ひとりのキャリアの方向性を把握し、それらを踏まえた人財ローテーションを行うことで社員の能力開発につなげています。

研修・教育プログラム

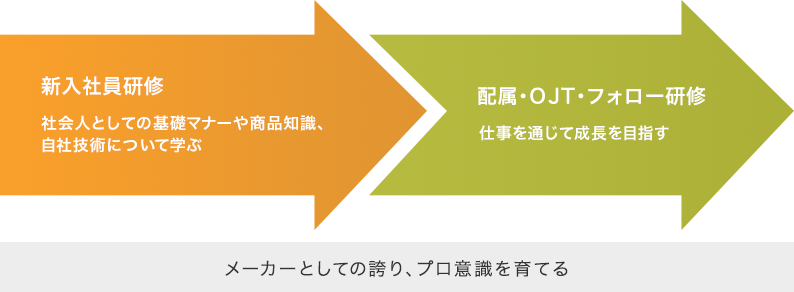

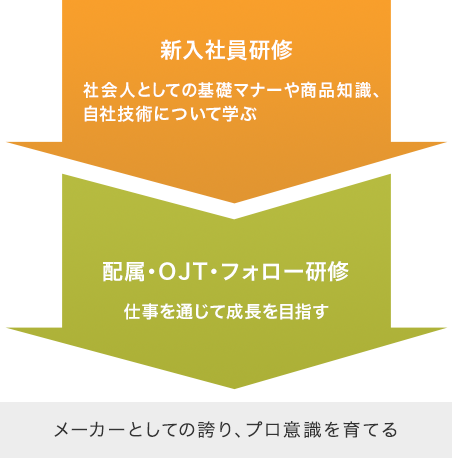

入社後の新入社員研修をはじめ、階層別研修や職種別など、社員のスキルアップを目的とした様々な研修プログラムや自己啓発プログラムを実施しています。

研修プログラム

- 新入社員研修

- 入社後約1~2カ月間、社会人・企業人としての基礎を学びます。

業界や事業戦略、商品戦略について学び商品のつくりの知識や技術、商品がどのようにお客様に届けられているかを学びます。配属後は、一人一人に職場の先輩社員がアドバイザーとして付き、職場での指導やサポートを行います。

当社の新入社員研修は、ものづくりの大切さを学び、つくり手の想いを感じることで、商品への愛着だけでなくメーカーとしての誇りやプロ意識を育て、新入社員の成長を促します。

当社の新入社員研修は、ものづくりの大切さを学び、つくり手の想いを感じることで、商品への愛着だけでなくメーカーとしての誇りやプロ意識を育て、新入社員の成長を促します。

-

- 新入社員研修

- 入社後約1~2カ月間、社会人・企業人としての基礎を学びます。入社1年後をめどに、入社から今までを振り返り、自律するためのフォロー研修を実施。

-

- 若手社員研修

- 5年目程度の若手社員を対象に、入社からの会社生活を振り返り、自身の成長・課題を再認識し、将来のありたい姿を設定します。

-

- 新任管理職研修

- 管理職として新たなステージを迎えた社員に、管理職としての心構え・役割認識、各種制度理解などを学びます。

-

- マネジメント研修

- 管理職としてさらなるレベルアップを促すべく、マネジメントの原理・原則を再確認するプログラムです。組織の要であるマネージャーの能力開発を行なうことにより、組織の活性化を図ることを目的としています。

-

- キャリア研修

- キャリア意識の形成と人財の育成を目的に、テーマを設けて研修を行います。ここ数年では、社員のモチベーションアップや女性社員の活躍推進などのテーマで実施しています。

自己啓発プログラム

-

- 通信教育

- スキルアップを目的に幅広いコースの中から各自選択して受講することができます。修了すると受講料の約70%が奨励金として支給されます。

-

- 語学学習支援

- 社員の語学力とモチベーションの向上を目的とした英会話教室の受講や、オンライン英会話レッスンの受講を支援しています。

-

- 資格・免許取得者表彰

- 資格や免許取得への積極的なチャレンジを推進しています。対象の資格・免許の取得により、表彰金が支給されます。

その他のさまざまな制度

出産・育児に関する支援制度

-

- 産前産後休暇

- 産前6週間(多胎の場合は14週間)、産後8週間の休暇を取得することができます。

-

- 育児休職制度

- 子どもが1才に達するまで(特定要件を満たす場合は2才に達するまで)休職することができます。

-

- 妊産婦健診休暇

- 妊娠中および出産後1年以内の保健指導または健康診査、小学校就学前の子どもの乳幼児健康診査1回につき1日の休暇を取得することができます。

-

- 乳幼児看護休暇

- 子どもが小学校に入学するまで、看護のための休暇を取得することができます。

-

- 就業時間の配慮

- 所定外労働時間の制限、短時間勤務、時差勤務、フレックスタイムなど

-

- その他

- 在宅勤務、妊婦に対する通勤緩和、育児休職期間中の通信教育受講など

介護に関する支援制度

-

- 介護休職制度

- 家族の介護が必要な社員が、介護対象家族1人につき通算365日の範囲内で利用することができます。

-

- その他

- 在宅勤務、所定外労働時間の抑制、時差勤務、所定労働時間・日数の短縮など

- 産前産後休暇

- 産前6週間(多胎の場合は14週間)、産後8週間の休暇を取得することができます。

- 育児休職制度

- 子どもが1才に達するまで(特定要件を満たす場合は2才に達するまで)休職することができます。

- 妊産婦健診休暇

- 妊娠中および出産後1年以内の保健指導または健康診査、小学校就学前の子どもの乳幼児健康診査1回につき1日の休暇を取得することができます。

- 乳幼児看護休暇

- 子どもが小学校に入学するまで、看護のための休暇を取得することができます。

- 就業時間の配慮

- 所定外労働時間の制限、短時間勤務、時差勤務、フレックスタイムなど

- その他

- 在宅勤務、妊婦に対する通勤緩和、育児休職期間中の通信教育受講など

-

- 介護休職制度

- 家族の介護が必要な社員が、介護対象家族1人につき通算365日の範囲内で利用することができます。

-

- その他

- 在宅勤務、所定外労働時間の抑制、時差勤務、所定労働時間・日数の短縮など

※一部内容に変更が生じる場合があります。